मार्च के दूसरे पखवाड़े में ही भारत और दुनिया के कई शहर भीषण गर्मी से उबल रहे हैं। जहां एक ओर कर्नाटक, गुजरात और राजस्थान के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया, वहीं कुवैत का सबसे बड़ा शहर कुवैत सिटी अब भीषण गर्मी के कारण रहने लायक नहीं रह गया है। यहां तापमान लगातार 52 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रह रहा है।

इस साल पहली बार, कुवैती सरकार ने एक आदेश जारी कर रात में अंतिम संस्कार करने की अनुमति दी है। कुवैत में पहले से ही सालाना वर्षा कम हो रही है, परिणामस्वरूप धूल भरी आंधियों की घटनाएं और तीव्रता बढ़ रही है। वैज्ञानिकों का कहना है कि लंबे समय तक इस तापमान के संपर्क में रहने से गर्मी से थकावट, हृदय संबंधी समस्याएं और यहां तक कि मौत भी हो सकती है।

वहीं भारत की बात करें तो 27 मार्च को भुज में पारा 41.6 डिग्री सेल्सियस, राजकोट में 41.1 डिग्री सेल्सियस, अकोला में 41.5 डिग्री सेल्सियस और वाशिम में 41.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

मौसम विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि हालांकि इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2-3 डिग्री अधिक था, लेकिन फिर भी अभी हीटवेव की स्थिति नहीं है। मौसम विभाग ने कहा है कि गुजरात, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में रात में भी तापमान सामान्य से अधिक रहने का अनुमान है। उधर रायलसीमा, गोवा, तमिल नाडु, पुडुचेरी और केरल में मौसम गर्म और आर्द्र रहने की संभावना है। आईएमडी ने पहले ही भविष्यवाणी की थी इस साल भारत में सामान्य से अधिक गर्मी पड़ेगी।

उधर ब्राज़ील में भी हीटवेव ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्राज़ील के रियो डी जनेरियो शहर में हीट इंडेक्स 62.3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जो पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा है। हीट इंडेक्स के द्वारा आर्द्रता को ध्यान में रखकर यह पता लगाया जाता है कि किसी विशेष तापमान पर वास्तव में कितनी गर्मी महसूस हो रही है। 18 मार्च को रियो शहर का वास्तविक अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था।

पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ़्रांस, इटली और स्पेन जैसे देशों ने भी भयंकर गर्मी का प्रकोप झेला है। पिछले साल जुलाई में चीन के उत्तर-पश्चिम हिस्से में पारा रिकॉर्ड 52.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

गर्मी में काम करने वाली महिलाओं में गर्भपात, मृत-जन्म का खतरा दोगुना

भारत और अन्य उष्णकटिबंधीय देशों में हीटवेव के बढ़ते असर से गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। तमिलनाडु के छह जिलों में धूप में भारी शारीरिक श्रम करने वाली गर्भवती महिलाओं पर एक अध्ययन किया गया। इसमें मुख्य रूप से कृषि, ईंट भट्टों, सॉल्टपैन और निर्माण क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं शामिल थीं। यह महिलाएं सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक चिलचिलाती गर्मी में काम करती हैं। इन्हें शौचालय, स्वच्छ पानी और कहीं छाया में बैठने जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं।

अध्ययन में पाया गया कि भीषण गर्मी में काम करना इन कामकाजी महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होता है, जिससे गर्भपात या मृत-जन्म का खतरा दोगुना हो जाता है। इन महिलाओं को गर्भावस्था से जुड़ी समस्याएं भी होती हैं।

जलवायु परिवर्तन से प्रभावित होने वाली दक्षिण एशिया की सबसे बड़ी नदियों में गंगा और ब्रह्मपुत्र

गंगा, सिन्धु और ब्रह्मपुत्र दक्षिण एशिया की वे नदियां हैं जहां जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक असर पड़ेगा। ‘एलिवेटिंग रिवर बेसिन गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन इन द एच के एच रीजन’ नाम से प्रकाशित रिपोर्ट में कहा गया है कि मानवीय गतिविधियों और बदलते क्लाइमेट पैटर्न के घातक परिणाम इस क्षेत्र के करीब 100 करोड़ लोगों को भुगतने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट कहती है कि इन तीन नदियों के बहाव क्षेत्र के लिये एक जलवायु प्रत्यास्थी नीति बनाने की ज़रूरत है।

भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा का बहाव क्षेत्र करीब 60 करोड़ लोगों के लिये बड़ा पवित्र और आवश्यक है लेकिन यहीं पर पर्यावरणीय संकट बड़ा होता जा रहा है। औद्योगिकीकरण, आवास और कृषि के लिये अत्यधिक जल का दोहन एक समस्या है साथ ही सीवेज और उद्योगों के कचरे ने पानी को प्रदूषित किया है और नदियों की पारिस्थितिकी को बिगाड़ा है लेकिन जलवायु परिवर्तन और इसके प्रभाव अब संकट को नये स्तर पर ले जा रहे हैं।

पहले मॉनसून सीज़न में जल स्रोत रीचार्ज होते थे, लेकिन अब बाढ़ आ रही हैं जबकि गर्मियों में लंबे सूखे से जल संकट बढ़ रहा है विशेष रुप से बांग्लादेस जैसे इलाके में जहां नदियों समुद्र में मिलती हैं। यह क्लाइमेट प्रभाव संकटग्रस्त लोगों विशेष रूप से महिलाओं, शारीरिक रुप से अक्षम लोगों और हाशिये पर रह रहे समुदायों को अत्यधिक नुकसान पहुंचाता है।

बेमौसम बारिश ने पंजाब के गेहूं किसानों को चिंता में डाला

पंजाब के कई हिस्सों में हुई बारिश के बीच गेहूं उत्पादकों ने आशंका जताई है कि बेमौसम बारिश से उनकी खड़ी फसल को नुकसान हो सकता है। पंजाब के बठिंडा, फाजिल्का, लुधियाना, पटियाला, अमृतसर और पठानकोट सहित कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि हुई।

तेज हवाओं के साथ भारी बारिश उस समय हुई जब गेहूं की फसल कटाई के लिए तैयार थी। पंजाब और हरियाणा में गेहूं खरीद का मौसम एक अप्रैल से शुरू हो रहा है। कई किसानों ने अफसोस जताया कि बारिश और तेज़ गति वाली हवाओं के कारण उनकी फसलें चौपट हो गईं, जिससे फसल की पैदावार प्रभावित होगी।

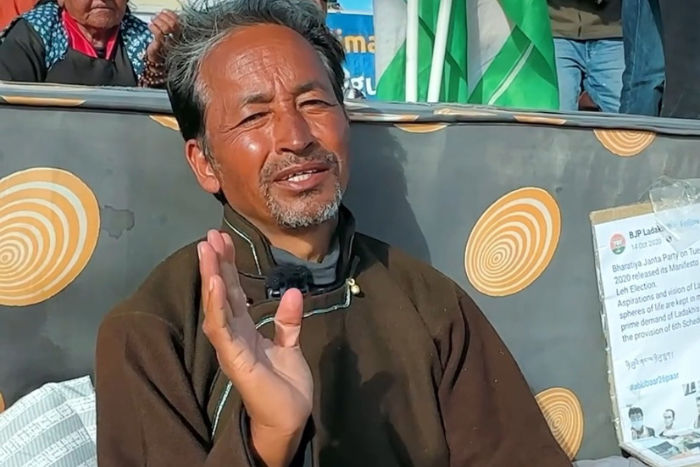

Photo: @aboyobbhuyan/X

21 दिनों के अनशन के बाद अब ‘बॉर्डर मार्च’ करेंगे सोनम वांगचुक

क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने घोषणा की है कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन तेज किया जाएगा और 7 अप्रैल को ‘बॉर्डर मार्च’ निकाला जाएगा। उन्होंने कहा कि लद्दाख के नाजुक पर्यावरण और इसकी आबादी के स्वदेशी चरित्र की रक्षा के लिए उनका आंदोलन महत्वपूर्ण है।

वांगचुक ने अपनी मांगों को लेकर 21 का अनशन भी किया जो पिछले सप्ताह मंगलवार को समाप्त हुआ। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि दक्षिण में विशाल औद्योगिक संयंत्रों और उत्तर में चीनी अतिक्रमण के कारण खानाबदोशों द्वारा प्रयोग की जानेवाली मुख्य चारागाह की भूमि कम हो रही है।

वांगचुक ने कहा कि अगर लद्दाख के लोगों की मांगें पूरी नहीं की गईं तो वह एक बार फिर अनशन पर जाने के लिए तैयार हैं।

खनिज नीलामी में जम्मू-कश्मीर के लिथियम भंडार के लिए किसीने नहीं लगाई बोली

महत्वपूर्ण खनिजों की पहली नीलामी में केंद्र सरकार को तगड़ा झटका लगा है। जम्मू में लिथियम ब्लॉक सहित करीब सात खनिज ब्लॉकों के लिए लगभग कोई खरीदार नहीं मिला है।

बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में स्थित ये सात ब्लॉक महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित हैं, जैसे ग्लूकोनाइट, ग्रेफाइट, निकेल, प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स (पीजीई), पोटाश, लिथियम और टाइटेनियम।

सूत्रों के मुताबिक, सरकार को पहले दौर में जम्मू-कश्मीर में लिथियम ब्लॉक के लिए एक भी बोली नहीं मिली। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से बताया कि लिथियम ब्लॉक में संभावित खरीदारों की रुचि नहीं है, क्योंकि अभी केवल जी3 स्तर की खोज की गई है जिससे भंडार के वास्तविक मूल्य के बारे में अनिश्चितता बनी हुई है। निवेशक संसाधन के गहन मूल्यांकन के बिना पैसा लगाने से झिझकते हैं।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने वनों के लिए सुरक्षा बल तैनात करने पर मांगी केंद्र की राय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर केंद्र से पूछा है कि क्या राष्ट्रीय राजधानी में भूमि हथियाने वालों और माफियाओं द्वारा अवैध गतिविधियों या अतिक्रमण से जंगलों की सुरक्षा के लिए कोई बल तैनात किया जा सकता है।

अदालत का यह निर्देश एक याचिका पर आया है जिसमें केंद्र सरकार को दिल्ली सरकार के वन और वन्यजीव विभाग में पर्याप्त संख्या में भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने अपने जवाब में कहा कि वन अधिकारियों को भूमि हड़पने वालों और वनभूमि पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण करने वाले माफियाओं से लगातार खतरों का सामना करना पड़ रहा है, और वन क्षेत्रों में सीआईएसएफ को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।

हालांकि, केंद्र के वकील ने कहा कि सीआईएसएफ नियम ऐसी तैनाती की अनुमति नहीं देते हैं। मामले की अगली सुनवाई मई में होगी।

पैसे की भारी कमी से जूझ रहा है संयुक्त राष्ट्र का जलवायु निकाय

संयुक्त राष्ट्र का जलवायु निकाय (यूएनएफसीसीसी) ‘गंभीर वित्तीय चुनौतियों’ का सामना कर रहा है और पर्याप्त धन उपलब्ध कराने में सरकारों की विफलता के कारण बढ़ते कार्यभार को पूरा करने की क्षमता खतरे में पड़ रही है। यूएनएफसीसीसी के कार्यकारी निदेशक साइमन स्टिल ने वर्ष के पहले प्रमुख जलवायु शिखर सम्मेलन के लिए हेलसिंगोर, डेनमार्क में एकत्र हुए 40 से अधिक मंत्रियों और वार्ताकारों से तत्काल अधिक फंड मुहैया कराने की अपील की।

स्टिल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि संगठन का बजट ‘वर्तमान में आधे से भी कम वित्तपोषित है’।

आर्सेनिक-युक्त पानी में चावल उबालने से हो सकती हैं गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं

चावल दुनिया की आधी से अधिक आबादी का मुख्य भोजन है। इसमें पहले से ही अन्य अनाजों की तुलना में आर्सेनिक अधिक होता है। अब एक नए अध्ययन में सामने आया है कि आर्सेनिक-दूषित पानी से इसे धोने या उबालने से स्वास्थ्य को गंभीर खतरा हो सकता है।

शेफील्ड विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट फॉर सस्टेनेबल फूड द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि जो देश पानी में आर्सेनिक के स्तर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) की वर्तमान सीमा का पालन नहीं करते हैं, वे दुनिया की लगभग 32 प्रतिशत आबादी के स्वास्थ्य को गंभीर खतरे में डाल रहे हैं। इनमें विशेष रूप से निम्न और मध्यम आय वाले देश शामिल हैं। चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार और नेपाल जैसे कई एशियाई देश अभी भी पानी में अकार्बनिक आर्सेनिक के लिए डब्ल्यूएचओ की पुरानी सीमा (50 µg L-1 या पार्ट्स प्रति बिलियन) का उपयोग करते हैं, जो 1963 में निर्धारित की गई थी।

पीने, खाना पकाने या सिंचाई के लिए उपयोग किए जाने वाले पानी में मौजूद आर्सेनिक के लंबे समय तक संपर्क में रहने से शरीर के हर अंग को प्रभावित करने वाली कई स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कैंसर, मधुमेह और फेफड़े और हृदय संबंधी रोग आदि।

भारत में पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भूजल में आर्सेनिक पाया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में देखा जा सकता है कि पानी में मौजूद आर्सेनिक के कारण कितनी गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

2022 में दुनिया ने पैदा किया 62 अरब किलोग्राम ई-कचरा: यूएन

साल 2022 में दुनियाभर में 62 अरब किलोग्राम इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) पैदा हुआ। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) द्वारा 20 मार्च, 2024 को जारी एक नई रिपोर्ट के अनुसार, 2030 में यह संख्या बढ़कर 82 अरब किलोग्राम होने का अनुमान है। ई-कचरे में हुई वृद्धि औपचारिक रीसाइक्लिंग में वृद्धि से लगभग पांच गुना अधिक है। इसके मुख्य कारण हैं तकनीकी प्रगति, उच्च खपत, मरम्मत के सीमित विकल्प, उत्पादों की घटती लाइफसाइकिल, बढ़ता इलेक्ट्रॉनिकीकरण और ई-कचरा प्रबंधन का अपर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन कारणों से औपचारिक और पर्यावरण के अनुकूल कलेक्शन और रीसाइक्लिंग में वृद्धि कम होती जा रही है।

मेघालय का बर्नीहाट देश का सबसे प्रदूषित शहर

मेघालय का बर्नीहाट एक बार फिर देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया है, जहां वायु गुणवत्ता सूचकांक बढ़कर 325 पर पहुंच गया है। वहीं दूसरी तरफ झांसी में हवा सबसे ज्यादा साफ है, जहां एक्यूआई 28 दर्ज किया गया है। यदि इन दोनों शहरों की वायु गुणवत्ता में तुलना करें तो बर्नीहाट की हवा झांसी से 12 गुना ज्यादा खराब है।

आंकड़ों के मुताबिक जिन शहरों में हवा खराब है, उनकी संख्या में करीब 163 फीसदी का इजाफा हुआ है। गौरतलब है कि जहां 29 मार्च को देश के आठ शहरों में वायु गुणवत्ता खराब थी, वहीं 30 मार्च को यह आंकड़ा बढ़कर 21 पर पहुंच गया। इन शहरों में अंगुल, बारबिल, बेतिया, भागलपुर, भिवानी, बिलीपाड़ा, बक्सर, ब्यासनगर, छपरा, फरीदाबाद, ग्रेटर नोएडा, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, नयागढ़, पटना, राउरकेला, रूपनगर, सहरसा, सिवान, सुआकाती और सूरत शामिल हैं।

यदि दिल्ली की बात करें तो 30 मार्च को वायु गुणवत्ता सूचकांक में 13 अंकों का इजाफा हुआ है, जिसके बाद एक्यूआई बढ़कर 189 पर पहुंच गया है।

हरित ऊर्जा कंपनियों को जीआईबी हैबिटैट के आसपास मिली अतिरिक्त भूमि

राजस्थान और गुजरात में स्थित लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड (जीआईबी) के हैबिटैट में नवीकरणीय परियोजनाएं लगाने की योजना बना रही सौर और पवन ऊर्जा कंपनियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अच्छी खबर है। कोर्ट ने अपने 2021 के आदेश को संशोधित कर, लगभग 80,000 वर्ग किमी अतिरिक्त भूमि नवीकरणीय ऊर्जा उद्योग द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध करा दी है।

इस आदेश से एनटीपीसी, अडानी ग्रीन, एसीएमई, रीन्यू और अन्य कंपनियों द्वारा लगभग 60 गीगावॉट नवीकरणीय क्षमता की परियोजनाओं को लाभ होगा।

कोर्ट ने अपने अप्रैल 2021 के आदेश को संशोधित किया जिसमें सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमिगत केबलिंग अनिवार्य की गई थी। इस आदेश में कहा गया था कि जीआईबी का प्राथमिक हैबिटैट नवीकरणीय निर्माण सीमा से बाहर है और यह प्रतिबंध जारी रहेगा। जीआईबी के लिए प्राथमिकता क्षेत्र राजस्थान में 13,000 वर्ग किमी और गुजरात में 477 वर्ग किमी है। हरित ऊर्जा के उपयोग का संभावित क्षेत्र राजस्थान में 78,500 वर्ग किमी और गुजरात में 2,108 वर्ग किमी है।

शुरुआती दिक्कतों के बाद नवीकरणीय क्षमता में देखी गई वृद्धि

पिछले वित्तीय वर्ष की पहली छमाही में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इस दौरान 20 गीगावॉट के लक्ष्य के मुकाबले अक्षय ऊर्जा क्षमता में वृद्धि केवल 6.6 गीगावॉट की वृद्धि दर्ज की गई।

सोलर मॉड्यूल की ऊंची कीमतों से निवेश पर भी असर पड़ा है। पिछले साल की पहली तिमाही में जोड़ी गई कुल सौर क्षमता में, वाणिज्यिक और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की तुलना में आवासीय क्षेत्र की हिस्सेदारी फिर कम रही।

हालांकि, दूसरी छमाही में सोलर इंस्टालेशन में वृद्धि देखी गई क्योंकि सौर मॉड्यूल की कम कीमतों ने डेवलपर्स को अपनी लंबित परियोजनाओं को पूरा करने में मदद की। परिणामस्वरूप, देश की कुल स्थापित क्षमता फरवरी तक 183.5 गीगावॉट तक पहुंच गई, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 122.1 गीगावॉट थी।

स्थापित क्षमता में वृद्धि के बावजूद, इस वित्तीय वर्ष में फरवरी तक ऊर्जा उत्पादन कम रहा है, जो 2.1% की गिरावट के साथ 333.6 बिलियन यूनिट (बीयू) दर्ज किया गया है।

टैरिफ में कटौती से 2030 तक घटेगी हरित हाइड्रोजन की लागत: रिपोर्ट

अगले सात सालों में इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम की कीमतें आधे से भी कम होने की उम्मीद है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत कम होगी और इस हरित ईंधन की कीमतें गिरेंगी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी फर्म अल्वारेज़ एंड मार्सल ने एक रिपोर्ट में कहा है।

हाइड्रोजन उत्पादन लागत का 65-85 प्रतिशत नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर खर्च होता है। भारत समेत कई देशों में 2030 तक सोलर टैरिफ भी 20 डॉलर प्रति मेगावॉट ऑवर से भी कम हो जाएगी, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन की लागत और कम होगी।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2030 तक इलेक्ट्रोलाइज़र सिस्टम की लागत में उल्लेखनीय कमी, और वर्तमान में 1 गीगावॉट के इंस्टालेशन से बढ़कर यह दुनियाभर में लगभग 400 गीगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है। वर्तमान में, इलेक्ट्रोलाइज़र की लागत $735-945/किलोवाट है, लेकिन अगले सात वर्षों में यह कम होकर $310-440/किलोवाट होने की उम्मीद है।

भारत सरकार की ईवी नीति देगी चीन से आयात को बढ़ावा: थिंकटैंक

ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (जीटीआरआई) नाम के थिंकटैंक ने एक रिपोर्ट में कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की ईवी टैक्स की दरों में कटौती से स्थानीय बाजार में बड़े पैमाने पर चीनी ऑटो कंपनियों दाखिल हो सकती हैं।

अपने देश में सरकारी सहयोग मिलने के कारण चीन की ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री विद्युत वाहन टेक्नोलॉजी में तेज़ी से आगे बढ़ी है और इन वाहनों और संबंधित पुर्ज़ों के बड़े निर्यातकों में हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत को ई-वाहन विनिर्माण का केंद्र बनाने के लिए नए सिरे से नीतिगत प्रोत्साहन और इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के कारण चीन से ऑटो उपकरणों के आयात में तेजी से वृद्धि होगी।

हालांकि जानकारों का कहना है कि टैरिफ की ऊंची दरों ने एमएसएमई सेक्टर को नुकसान पहुंचाया है क्योंकि वर्तमान में इन छोटे और मझौले उद्योगों के लिये पुर्ज़े खरीदना मुश्किल हो रहा था और इसका असर निर्यात पर पड़ता है। वित्तवर्ष 2022-23 में भारत का उपकरण आयात का बिल 20.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर था जिसका 30 प्रतिशत चीन से आया। अनुमान के मुताबिक दुनिया में बैटरी उत्पादन में चीन का 75 प्रतिशत हिस्सा है और बैटरी ही ईवी की कुल कीमत का 40 प्रतिशत हिस्सा बनाती है। कुल 50 प्रतिशत विद्युत वाहन उत्पादन और निर्यात चीन से ही होता है।

अमेरिका की ‘भेदभावपूर्ण’ ईवी सब्सिडी को चीन ने डब्ल्यूटीओ में चुनौती दी

चीन ने विद्युत वाहन सेक्टर में अपने हित सुरक्षित करने के लिये विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) में अमेरिका के खिलाफ आवाज़ उठाई है। समाचार एजेंसी रॉयटर के मुताबिक चीन ने कहा है कि अमेरिका अपने देश में निर्माताओं को इंफ्लेशन रिडक्शन एक्ट (आईआरए) के तहत “भेदभावपूर्ण सब्सिडी” दे रहा है जिसकी वजह से चीन और दूसरे डब्लूटीओ देशों का माल बाज़ार में नहीं बिक पा रहा।

चीन के वाणिज्य मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि “जलवायु परिवर्तन से लड़ने और ‘पर्यावरण संरक्षण’ के नाम पर अमेरिका ने आईआरए के तहत नवीन ऊर्जा वाहनों के लिये भेदभावपूर्ण नीतियां बनाई हैं, जिसके कारण चीन और दूसरे डब्लूटीओ सदस्यों के उत्पाद बाज़ार में नहीं चल पा रहे।” चीन के मुताबिक यह एक्सक्लूज़न न्यायपूर्ण प्रतियोगिता को बिगाड़ने, वैश्विक उद्योग और सप्लाई चेन में उथल-पुथल मचाने और विश्व व्यापार संगठन के नेशनल ट्रीटमेंट और मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है।

महाराष्ट्र में 350 विद्युत वाहनों के चार्जिंग स्टेशन की निविदायें आमंत्रित

महात्मा फुले बैकवर्ड क्लास डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (MPBCDCL) की सहायक कंपनी, महात्मा फुले रिन्यूएबल एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी (MAHAPREIT) महाराष्ट्र के आसपास 350 इलैक्ट्रिक वाहन (EV) चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिये बोलियां आमंत्रित कर रही है। इसके तहत 350 चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना, रखरखाव और संचालन कार्य और अंतिम उपयोगकर्ता को चार्जिंग सेवाएं देनी होंगी। साथ ही बिजली की लागत बोलीकर्ताओं द्वारा वहन की जायेगी।

इसके अतिरिक्त वित्तीय पात्रताओं को पूरा करने के अलावा यह शर्त भी है कि बोली लगाने वाली कंपनी ने पिछले 5 साल में कम से कम 10 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग स्टेशन लगाये हों। MPBCDC या किसी नई स्थापित अनुसूचित जाति इकाई के प्राप्तकर्ताओं को जाति, निवास और निगमन के प्रमाण देने होंगे। जिसे ठेका मिलेगा उस एजेंसी को साइट पर 100 वर्ग फुट जगह अलग छोड़नी होगा ताकि भविष्य में बैटरी अदला-बदली स्टेशनों की स्थापना की जा सके।

एक बिलियन टन: भारत का ‘ऐतिहासिक’ कोयला और लिग्नाइट उत्पादन

मीडिया में प्रकाशित ख़बरों के मुताबिक भारत ने एक अरब टन (एक बिलियन) कोयला और लिग्नाइट उत्पादन के लक्ष्य को पार कर लिया है। बीती 22 मार्च को भारत इस लक्ष्य के पार पहुंचा। पिछले साल के मुकाबले इस साल यह उत्पादन 6.7% अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत ने कोयला उत्पादन में पिछले वित्त वर्ष 2022-23 के प्रोडक्शन 937.22 मिलयन को भी इस साल तय समय से 25 दिन पहले ही पार कर लिया। कोयला मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि एक बिलियन टन कोयला और लिग्नाइट उत्पादन एक “एतिहासिक उपलब्धि” है।

पिछले साल मार्च में कोयले का मासिक उत्पादन पहली बार 100 मिलियन टन पार कर गया था और दिसंबर में सरकार ने उम्मीद जताई थी कि देश में कोयले का कुल उत्पादन एक बिलियन टन पार कर जायेगा और वित्त वर्ष 2025 तक बिजली उत्पादन के लिये आयात होने वाले कोयले की मात्रा 2 प्रतिशत कम हो जायेगी।

बंद हो गई खदानें रेवेन्यू शेयरिंग मोड के तहत निजी क्षेत्र को देने का प्रस्ताव: कोयला सचिव

कोयला सचिव अमृत लाल मीणा के मुताबिक सरकार राजस्व साझाकरण व्यवस्था (रेवेन्यू शेयरिंग अरेंजमेंट) के तहत ऐसी खदानों को निजी कंपनियों को देने की इच्छुक है जो या तो बंद हो गई हैं, या उनसे कोयला उत्पादन नहीं किया जा रहा। सरकार ने ऐसी खदानों का आकलन किया है और देश में लगभग ऐसी 225 माइंस हैं।

कोयला सचिव ने कहा, “हमारा प्रयास है कि जहां कहीं भी (कोयला) भंडार हैं, भले ही कोल इंडिया के लिये कोयला निकलना व्यवहारिक न हो, उसे राजस्व साझाकरण मोड के तहत निजी क्षेत्र को प्रस्तावित किया जाये। निजी क्षेत्र की इसमें रुचि है। इसलिये हम उन बन्द या परित्यक्त खदानों को निजी क्षेत्र को देने के लिये तैयार हैं, जो उन्हें लेने, कोयला उत्पादन के लिये खदानों का संचालन करने और राजस्व को साझा करने के लिये लिये तैयार हो।”

सरकार का कहना है कि जिन बंद खदानों का कोई खरीदान नहीं मिलेगा, उन्हें समयबद्ध तरीके से अंतिम रूप से बंद करने की योजना बनाई जायेगी। अभी 225 खदानों में से कोल इंडिया ने 69 की पूरी तरह से बंद करने के लिये पहचान की है।

जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर अमेरिका और यूरोप में मतभेद

दुनिया के सबसे अमीर देशों में तेल और गैस उत्पादन क्षेत्र में सब्सिडी को लेकर गहरा मतभेद है। अंग्रेज़ी अख़बार फाइनेंसियल टाइम्स के मुताबिक ओईसीडी सदस्य देशों ने पेरिस में दूसरे दौर की वार्ता आयोजित की जिसमें यूके और यूरोपियन यूनियन द्वारा तेल, गैस और कोयला खनन प्रोजेक्ट्स – जो उद्योगों के लिये विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत हैं – को मिलने वाले क्रेडिट एजेंसी ऋण और गारंटी को रोकने की बात कही गई है।

इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका अब भी यूरोपीय यूनियन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है और इस साल जून और नवंबर में इस बारे में बैठकें होंगी। यूरोपीय यूनियन का प्रस्ताव है कि विदेशी क्रेडिट एजेंसियां तभी किसी जीवाश्म ईंधन प्रोजेक्ट का समर्थन करें जब ओईसीडी ग्रुप का हर सदस्य देश आश्वस्त हों कि वह प्रोजेक्ट तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से कम रखने की शर्तों को पूरा करता है।

इसके अलावा यूरोपीय यूनियन एक नया पारदर्शिता नियम लागू कर रहा है जिसके तहत देशों को जीवाश्म ईंधन प्रोजेक्ट में निवेश की सारी सूचना देनी होगी।