Newsletter - December 13, 2024

सिर्फ जीवित रहना काफ़ी नहीं: भारत के शहरों को अधिक बेहतर बनाने की ज़रूरत

“अगर मुझे भविष्य में यहां रहना पड़ा, तो मेरे बच्चे नहीं होंगे। मैं उन्हें ऐसे माहौल में बड़ा नहीं कर सकता,” तीस साल के श्रेयस भाटिया कहते हैं जो गुड़गांव में रहते हैं। विडंबना है कि गुड़गांव को भारत के मिलिनियम सिटी के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया।

भाटिया दिल्ली-एनसीआर के 7 करोड़ से अधिक लोगों की भावना बयां कर रहे हैं जो वायु प्रदूषण का से परेशान हैं। नवबंर में यहा के कई इलाकों में एयर क्वॉलिटी इंडेक्स 1000 से ऊपर चला गया और एक जगह मुंडका में तो यह 1,600 दर्ज किया गया जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुरक्षित सीमा से 32 गुना अधिक हानिकारक है।

लेकिन यह दिल्ली या उत्तर भारत के कुछ शहरों की समस्या नहीं है। यहां से 3000 किलोमीटर दूर कोलकाता वायु गुणवत्ता बहुत ख़राब से हानिकारक श्रेणी में पाई गई। तेज़ हवाओं वाला तटीय शहर होने के बावजूद, मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर बहुत खतरनाक स्तर पर रहा। यहां तो हर साल बाढ़ भी लोगों की जान लेती रहती है। बैंगलोर और चेन्नई में, गर्मियों के दौरान पानी की कमी और इसके विपरीत, मानसून के दौरान बाढ़ से सामान्य जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है तो दिल्लीवासियों को एक बार फिर यमुना का जहरीला, झागदार पानी झेलना पड़ रहा है।

इसके अलावा, बढ़ती जनसंख्या, ट्रैफिक जाम, सीमित पीने योग्य पानी और लगातार बढ़ते जहरीले लैंडफिल के कचरे से हमारे शहर जूझ रहे हैं।

लेकिन ऐसे शहर रोज़गार और अपेक्षाकृत अधिक वेतन प्रदान करते हैं, इसलिए लोग उनकी ओर आते रहते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 में वैश्विक स्तर पर कुल 173 शहरों में से किसी भी भारतीय शहर को 141वें पायदान पर जगह मिली जिसमें – संयुक्त रूप से मुंबई और दिल्ली रहे।

सवाल यह है कि क्या भारतीय शहरों को तत्काल नीतिगत बदलावों और टिकाऊ शहरी नियोजन के माध्यम से रहने योग्य बनाया जा सकता है, या क्या बिगड़ती स्थितियों से लोगों का यहां रहना मुहाल होता रहेगा?

हानिकारक विषम परिस्थितियों के आदी हो गये हैं हम?

उत्तर भारत के मध्य में स्थित, भूमि से घिरा दिल्ली मौसम की चरम स्थितियों का अनुभव करता है – चिलचिलाती गर्मियों में तापमान लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो सर्दियों में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ भी आ रही है, विशेषकर प्रदूषित यमुना के बाढ़ क्षेत्रों में।

दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले वायुमंडलीय भौतिक विज्ञानी एसके ढाका कहते हैं, “हमने पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 32 स्मार्ट स्टेशन स्थापित किए हैं। पीएम 2.5 का स्तर बहुत अधिक है, जो 1,400 से अधिक है। 16-17 नवंबर के दौरान प्रदूषण का चरम पंजाब में प्रदूषण से संबंधित है। दिल्ली में ही, यह स्थानीय स्रोतों और मौसम संबंधी स्थितियों के कारण है।”

हालांकि कोई सोच सकता है कि ऐसी भयानक वायु गुणवत्ता केवल एक शहर में ही है जबकि हमारे ग्रामीण इलाकों में भी प्रदूषण कम नहीं है।

प्रोफेसर ढाका के मुताबिक, “बंगाल की खाड़ी की ओर पूरे सिंधु-गंगा के मैदानी भाग में स्थिति भयानक है। हमने वाराणसी (उत्तर प्रदेश में) से दिल्ली (दो शहरों के बीच की दूरी 850 किमी) तक हर 2-3 किमी पर प्रदूषण मापा, और देखा कि ग्रामीण इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर 200-250 AQI था, जो दिल्ली के पास 400 AQI तक बढ़ गया।

वह कहते हैं, “हमारे पास अगले तीन वर्षों में कोई तत्काल समाधान नहीं है। फसल जलाने पर नियंत्रण किया जा सकता है, जिससे प्रदूषण 20-30% तक कम हो सकता है। लेकिन मौसम विज्ञान बदल नहीं सकता, यह हमारे हाथ में नहीं है, लोग यहां से दूर जाये तो ही अच्छा है।’

शहरों से पलायन

कई लोगों को शहर हमेशा के लिए छोड़ देना ही एकमात्र बचाव प्रतीत होता है।

प्रदूषण के कारण वेदवान परिवार 2022 में दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ी इलाकों में आकर बस गया। उनके बच्चे स्कूल में बीमार पड़ रहे थे और उनके गले में संक्रमण हो रहा था, इसलिए वे कहीं और काम के अवसर तलाश रहे थे।

42 वर्षीय वित्तीय सलाहकार संदीप वेदवान कहते हैं, ”हम एक बेहतर जीवनशैली चाहते थे, इसलिए जब मेरी पत्नी शिमला शिफ्ट हुई तो हमने उस मौके का फायदा उठाया।”

अभी तक, हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि पर्यावरणीय कारणों से क्षेत्र में रियल एस्टेट की मांग में गिरावट आई है, लेकिन आगे क्या होगा कहा नहीं जा सकता।

नॉन-ब्रोकिंग रियल एस्टेट रिसर्च फर्म लियासेस फोरास के पंकज कपूर कहते हैं, “अगर लोग किसी शहर में सांस नहीं ले सकते, तो अंततः वे बाहर चले जाएंगे। यदि वायु प्रदूषण की समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ तो अगले पांच वर्षों में यहां रहने के इच्छुक लोगों की संख्या कम होगी। सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, बल्कि अन्य पर्यावरणीय मुद्दे जैसे कि जहरीला यमुना जल और बाढ़, जो केवल दिल्ली तक ही सीमित नहीं हैं। ये पर्यावरणीय मुद्दे न केवल मांग को प्रभावित करेंगे, बल्कि संपत्तियों के मूल्य को भी प्रभावित करेंगे। एक बार मांग कम हो गई, तो कीमतें भी गिरेंगी।”

हालाँकि, शहरी विशेषज्ञ रवि चंदर अलग तरह से सोचते हैं।

उनका कहना है, “आखिर में, लोग शहर नहीं छोड़ेंगे। बल्कि हालात को स्वीकार कर लेंगे।”

उनका कहना है कि दूसरे भारतीय शहर में जाने से अलग-अलग तरह की समस्याएं आती हैं। चंदर कहते हैं, ”बैंगलोर का मौसम और हवा दिल्ली से बेहतर हो सकती है, लेकिन यहां पानी की कमी और परिवहन की समस्या है।” उन्होंने आगे कहा कि किसी विशेष शहर में रहने का लोगों का निर्णय उस विशेष शहर द्वारा प्रदान की गई सापेक्ष योग्यताओं पर निर्भर करता है।

इसलिए शहर छोड़ने के बजाय समस्या का हल ढूंढना चाहिए।

उनके मुताबिक, “कोयला बिजलीघरों को दिल्ली-एनसीआर की परिधि से बहुत दूर ले जाना होगा और तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा पर स्विच करना होगा। सरकारों को किसानों को पराली जलाने से होने वाले नुकसान का मुआवजा देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि समाज को इसकी अधिक कीमत चुकानी पड़ रही है। हमें आर्थिक विकास पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। हमारे शहर स्थायी निर्माण केंद्र नहीं हो सकते।”

वह इस संबंध में एक स्पष्ट लक्ष्य रखने का सुझाव देते हैं कि हम अपने शहरों को कैसा और कैसा देखना चाहते हैं, और पीछे की ओर काम करने से परिणाम मिल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर वह बेंगलुरु का हवाला देते हैं। मानसून के दौरान बाढ़ और गर्मियों के दौरान पानी की कमी दोनों होती है।

उनके मुताबिक “दोनों के समाधान हमें पता हैं – एक बेहतर जल निकासी प्रणाली, भूजल का पुनर्भरण और शहर को अत्यधिक कंक्रीट से मुक्त करना। लेकिन ये उपाय नहीं किये जाते. जब संकट होता है, तो सरकार कुछ उपाय करती है लेकिन वो काफी नहीं।”

गवर्नेंस का फ़ेल होना एक बड़ा कारक

शहरों के स्वास्थ्य में अहम भूमिका निभाने वाला सबसे बड़ा कारक गवर्नेंस है। दक्षिण भारतीय महानगर बेंगलुरु में रहने वाले वास्तुकार नरेश नरसिम्हन कहते हैं, ”निर्वाचित नेता पांच साल के लिए पद पर रहते हैं, इसलिए दीर्घकालिक परियोजनाओं पर ज्यादा विचार नहीं किया जाता है।”

वह कहते हैं, “राजनेता सुशासन के 3पी- पॉलिटिक्स, प्रोसेस और आखिर में प्रोजेक्ट्स का पालन नहीं करते हैं। एक दीर्घकालिक नीति बनाने में 1-2 साल लगते हैं, फिर उसे हासिल करने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना होता है और उसके बाद ही सरकार किसी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए आगे बढ़ सकती है। लेकिन राजनेता केवल छोटी अवधि की परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं।”

दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर एसके ढाका के अनुसार, “दिल्ली का वायु प्रदूषण एक उत्कृष्ट उदाहरण है – स्मॉग टॉवर अप्रभावी हैं, और ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के उपाय, जो वाहन, औद्योगिक और निर्माण जैसे कुछ प्रमुख प्रदूषण स्रोतों को कम करते हैं, केवल प्रदूषण के गंभीर स्तर को पार करने के बाद ही सक्रिय होते हैं, लेकिन प्रदूषण के स्रोत को वह खत्म नहीं करते हैं।”

नरसिम्हन के अनुसार, इंफोर्सेमेंट की कमी एक और बड़ा मुद्दा है। दिल्ली के प्रदूषण मामले में, भले ही एक ही राजनीतिक दल पंजाब और दिल्ली दोनों में सत्ता में है, लेकिन वह पंजाब में पराली जलाने से नहीं रोक सकता, जो दिल्ली के प्रदूषण को बढ़ाता है। देशभर में पटाखों पर बैन होने के बावजूद इस पर रोक नहीं लग पा रही है.

नरसिम्हन ने मुंबई की बाढ़ की समस्या को भी रेखांकित किया। शहर की औसत ऊंचाई समुद्र तल से 10 फीट ऊपर है, और यहां बहने वाली नदियाँ सीवेज से भरी हुई हैं, इसलिए जब भारी वर्षा होती है तो स्वाभाविक रूप से शहर डूब जाता है।

वो कहते हैं, “यहां यह एक इंजीनियरिंग से जुड़ी समस्या राजनीतिक मुद्दा बन गया है।”

अंततः, लोगों के शहरों में रहने का कारण आर्थिक अवसर ही हैं। “प्रलय के दिन की भविष्यवाणियाँ होने की संभावना नहीं है। शहर पूरी दुनिया की कुल भूमि की सतह का 3% हिस्सा घेरते हैं, लेकिन किसी देश की 75% आर्थिक क्षमता उसके शहरों से आती है, ”कहते हैं।

उन्होंने आगे कहा, भारत में बहुत सारे युवा गुमनामी पाने के लिए शहरों में आते हैं, जो उन्हें अपने गांवों और कस्बों की पारंपरिक सामाजिक संरचनाओं में नहीं मिलता।

2024 में दिल्ली का जनसंख्या घनत्व लगभग 14,500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के औसत जनसंख्या घनत्व 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से 96 गुना अधिक है।

भारत में बड़ी मात्रा में प्रवासन भी होता है, जिससे शहरों में रहने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि होती है। 2020 और 2021 के बीच प्रवासन डेटा का आकलन करने के लिए किए गए 410,818 भारतीयों (236,279 ग्रामीण क्षेत्रों में और 174,539 शहरी क्षेत्रों में) के एक सर्वेक्षण में पाया गया कि लगभग 18.9% लोग ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में चले गए, जबकि 15.9% एक शहरी क्षेत्र से दूसरे शहरी क्षेत्र में चले गए। .

बदलाव असंभव नहीं है

बेंगलुरु सिंगापुर से सबक सीख सकता है, जो 1980 के दशक में पानी की गंभीर कमी से परेशान था। इसने वर्षा जल को एकत्र करने और उसका पुन: उपयोग करने और अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण करने के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया। आज, इसने शहर की वर्षा जल धारण क्षमता को और बढ़ाने के लिए स्पंज सिटी सिद्धांतों को लागू किया है।

दिल्ली बीजिंग और सियोल से भी सबक ले सकती है। पूर्व कुछ वर्षों के भीतर अपनी हवा को साफ करने में कामयाब रहा, जबकि सियोल ने 1982-1987 के बीच 470 मिलियन डॉलर के साथ हान नदी को साफ किया। सफाई 23 मील की दूरी में हुई, जिससे जल प्रदूषण का स्तर पांच गुना कम हो गया, और नदी से निकाली गई सामग्री का उपयोग करके नदी के किनारे के शहर के क्षेत्र को 1,730 एकड़ तक बढ़ा दिया गया।

चंदर के अनुसार, हालाँकि भारतीय शहर इन शहरों की सफलताओं से कुछ रणनीतियाँ अपना सकते हैं, लेकिन जहाँ भी संभव हो, गहन विकेंद्रीकरण और जहाँ आवश्यक हो, उचित केंद्रीकरण की सख्त आवश्यकता है।

“हमारे मौजूदा सरकारी ढांचे में कई एजेंसियां हैं, लेकिन कोई स्पष्ट प्राधिकरण नहीं है जो शहर का प्रभारी हो। न ही स्पष्ट नतीजों को हासिल करने के लिए कोशिशों को एकजुट करने की सोच है।, ”वह कहते हैं, बिना कंडक्टर के तो ऑर्केस्ट्रा शोर पैदा करता है, कोई संगीत नहीं।

भारतीय शहरों में बिल्कुल यही हो रहा है। बैंगलुरू सुरंग मार्ग बनाने के लिए ₹19,000 करोड़ खर्च करने का इरादा रखता है। यातायात की भीड़ को कम करने के लिए वाहनों की तेज़ आवाजाही पर भरोसा किया जा रहा है, जबकि सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा।

फिर, सीवेज के निपटान के लिए प्राकृतिक नालों (स्टॉर्म वॉटर ड्रेन) का उपयोग किया जाता है। चंदर कहते हैं, स्वाभाविक रूप से, भारी वर्षा के दौरान, सीवेज़ से भरे ये नाले कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिससे शहरी बाढ़ आती है।

उन्होंने आगे कहा, “हमारे शासन ढांचे में एकीकरण और समन्वय पर कोई ध्यान नहीं है। यही वह समस्या है जिसे मैं संरचनात्मक स्तर पर ठीक करना चाहूंगा। लेकिन शहरी समस्या इतनी जटिल है कि सरकार अकेले इसे ठीक नहीं कर सकती। कुछ स्तर की निजी-सार्वजनिक भागीदारी की आवश्यकता है।”

नरसिम्हन लंदन का उदाहरण देते हैं कि कैसे एक शहर बेहतर भविष्य के लिए खुद को ढाल सकता है। “इसमें परिवहन के 26 अलग-अलग तरीके थे, जिसे एक संगठन, ट्रांसपोर्टेशन फॉर लंदन में एकीकृत किया गया था, और हर दूसरे संगठन से योजना बनाने की शक्ति छीन ली गई थी।”

मौजूदा शहरों पर बोझ कम करने का एक अन्य समाधान आवासीय उद्देश्यों के लिए अधिक शहरों का निर्माण करना होगा। लेकिन जब नए, नियोजित शहरों की बात आती है तो भारत का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र का सुरम्य शहर लवासा, जिसने कुछ दशक पहले करोड़ों का निजी निवेश आकर्षित किया था, अब भ्रष्टाचार के कारण पतन के कगार पर है।

फोटो: Mario Hagen/Pixabay

2027 तक पिघल जाएगी आर्कटिक महासागर की पूरी बर्फ

जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक महासागर में समुद्री बर्फ तेजी से पिघल रही है। चिंताजनक अनुमानों से पता चलता है कि आर्कटिक क्षेत्र में 2027 की शुरुआत में पहला “आइस-फ्री डे” दिख सकता है। नेचर कम्युनिकेशंस में प्रकाशित एक अध्ययन में भविष्यवाणी की गई है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के प्रयासों के बावजूद, 3 से 20 वर्षों के भीतर आर्कटिक की सारी बर्फ गायब हो सकती है।

आर्कटिक क्षेत्र वैश्विक औसत से चार गुना तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे इकोसिस्टम बर्बाद हो रहे हैं, और यह फीडबैक लूप के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को भी तेज कर रहा है।

समुद्री बर्फ तापमान को नियंत्रित करने, समुद्री जीवों की रक्षा करने और सौर ऊर्जा को प्रतिबिंबित करके वैश्विक जलवायु को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहले “आइस-फ्री डे” का तत्काल कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखेगा लेकिन यह एक बड़े पर्यावरणीय बदलाव का प्रतीक होगा।

हालांकि सभी गणनाओं के हिसाब से आर्कटिक की पूरी बर्फ पिघलना तय है, लेकिन ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करके इस घटना को टाला जा सकता है और इसका व्यापक प्रभाव कम किया जा सकता है।

सबसे गर्म साल होगा 2024, 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करेगा वैश्विक तापमान

यूरोपीय जलवायु एजेंसी कॉपरनिकस के अनुसार, साल 2024 इतिहास का सबसे गर्म साल बनने की राह पर है, जब वैश्विक तापमान पहली बार पूर्व-औद्योगिक स्तर से 1.5 डिग्री सेल्सियस की महत्वपूर्ण सीमा को पार कर जाएगा।

नवंबर 2024 इतिहास में दर्ज अब तक का दूसरा सबसे गर्म नवंबर था, जब वैश्विक सतही हवा का तापमान 14.10 डिग्री सेल्सियस रहा, जो 1991-2020 के औसत से 0.73 डिग्री सेल्सियस अधिक है।

यह महीना पूर्व-औद्योगिक स्तरों की तुलना में 1.62 डिग्री सेल्सियस अधिक गर्म था, जो पिछले 17 में 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला 16वां महीना रहा। 1901 के बाद से भारत में यह दूसरा सबसे गर्म नवंबर रहा, जिसमें औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 0.62 डिग्री सेल्सियस अधिक था।

वैश्विक स्तर पर, जनवरी से नवंबर 2024 में तापमान 1991-2020 के औसत से 0.72 डिग्री सेल्सियस ऊपर देखा गया, जो इस अवधि में अबतक दर्ज सबसे अधिक तापमान है। यह पिछले सबसे गर्म वर्ष 2023 से भी अधिक है। समुद्र की सतह का तापमान भी रिकॉर्ड स्तर के करीब रहा।

विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि हालांकि यह पेरिस समझौते की 1.5 डिग्री सेल्सियस सीमा के स्थायी उल्लंघन का संकेत नहीं देता है, लेकिन यह दर्शाता है कि मजबूत क्लाइमेट एक्शन की तत्काल आवश्यकता है।

दुनियाभर में तेजी से सूख रही है भूमि: यूएन रिपोर्ट

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि पृथ्वी की भूमि तेजी से शुष्क होती जा रही है, जिससे पौधे, वन्यजीव और मानव अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। मरुस्थलीकरण पर रियाद में संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन के दौरान जारी की गई रिपोर्ट में बताया गया है कि 1970 से 2020 के बीच पहले के दशकों की तुलना में दुनिया भर की 75% से अधिक भूमि में शुष्क स्थितियां पैदा हुई हैं।

यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेसर्टीफिकेशन के प्रमुख इब्राहिम थियाव ने कहा कि यह बदलाव जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई और पानी की कमी के कारण हो रहा है, और यह संभवतः अपरिवर्तनीय होगा।

यदि वर्तमान तापमान वृद्धि जारी रहती है, तो इस सदी के अंत तक वर्तमान वैश्विक आबादी का लगभग एक-चौथाई हिस्सा को सूखती हुई भूमि पर रहना होगा। रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि शुष्क परिस्थितियां पानी की कमी को बढ़ाती हैं, कृषि उत्पादकता को कम करती हैं और खाद्य सुरक्षा को खतरे में डालती हैं। इससे प्रवास भी बढ़ सकता है, विशेषकर दक्षिणी यूरोप, मध्य पूर्व और दक्षिणी एशिया जैसे क्षेत्रों में।

शिखर सम्मेलन में वार्ताकारों ने सूखे और भूमि क्षरण से निपटने के तरीकों पर चर्चा की, लेकिन इस बात पर बहस जारी है कि क्या अमीर देशों को वैश्विक सूखे से निपटने के लिए धन देना चाहिए। रिपोर्ट में कुशल जल उपयोग, सूखा प्रतिरोधी फसलें, पुनर्वनीकरण और बेहतर निगरानी जैसे उपाय सुझाए गए हैं।

युवाओं में गर्मी से संबंधित मौतें बढ़ीं, बच्चों पर भी है खतरा

बढ़ते जलवायु संकट से अत्यधिक गर्मी का खतरा भी बढ़ रहा है, जिसकी जद में दुनिया भर में युवा और बच्चे आ रहे हैं। हाल की रिपोर्टें उजागर करती हैं कि युवा वयस्कों में गर्मी से संबंधित मौतें बढ़ रही हैं। अमेरिका में 2018 से 2022 के बीच संबंधित मृत्यु दर लगभग दोगुनी हो गई है।

वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबे समय तक पड़ रही अत्यधिक गर्मी और खासकर निर्माण और कृषि जैसे उद्योगों में, जहां युवा मजदूर उच्च तापमान के संपर्क में आते हैं, कार्यस्थल पर पर्याप्त सुरक्षा उपायों की कमी से यह मौतें हो रही हैं।

दुनिया भर में बच्चों पर भी हीटवेव का खतरा बढ़ रहा है। अत्यधिक गर्मी के कारण 2050 के दशक तक सालाना 18 साल से कम उम्र के 1.6 अरब बच्चों के प्रभावित होने का अनुमान है। यह 2020 में प्रभावित होनेवाले 80 करोड़ बच्चों से नाटकीय रूप से अधिक है।

संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बच्चों को इस संकट का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जहां स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा पर इसका गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

संवेदनशील आबादी की सुरक्षा और बढ़ते नुकसान को रोकने के लिए जानकार तत्काल नीतिगत कार्रवाई का आग्रह करते हैं।

बाकू सम्मेलन के बाद विकासशील देशों ने खटखटाया अंतर्राष्ट्रीय अदालत का दरवाज़ा

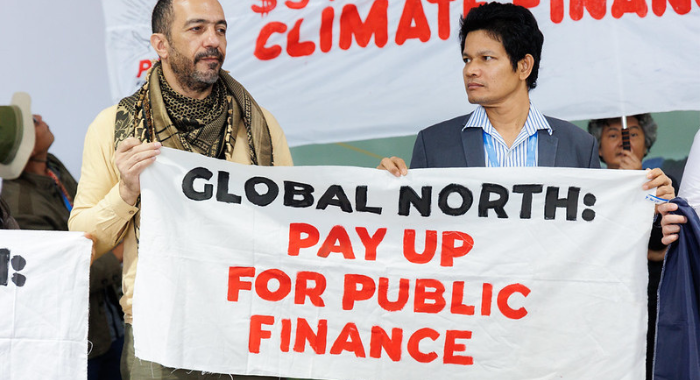

बाकू में कॉप-29 सम्मेलन में विकसित देशों को उनकी जलवायु संबंधी जिम्मेदारियों के लिए उत्तरदायी ठहराने के लिए, विकासशील देशों, विशेष रूप से छोटे द्वीप राज्यों ने अब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ),, का दरवाज़ा खटखटाया है जो कि संयुक्त राष्ट्र की मुख्य न्यायिक शाखा है। पिछली दो दिसंबर से यहां इस अपील पर सुनवाई शुरू हुई है कि विकसित देश क्लाइमेट फाइनेंस और लॉस एंड डैमेज जैसे मुद्दों पर अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे। महत्वपूर्ण है कि बाकू सम्मेलन में विकासशील देशों ने विकसित देशों से क्लाइमेट फाइनेंस के प्रभावों से लड़ने के लिए कुल $ 1.3 ट्रिलियन की मांग की थी लेकिन अभी सन्धि में 2035 से केवल $ 300 बिलयन दिये जाने की बात ही कही गई। इसमें यह भी स्पष्ट नहीं है कि कितना पैसा अनुदान या पब्लिक फाइनेंस से होगा।

यह मुकदमा प्रशांत महासागर में एक छोटे से देश वानुअतु की पहल पर हुआ है जिसने पिछले साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) में एक प्रस्ताव पारित किया था। कई अन्य छोटे आइलैंड नेशन्स की तरह, वानुअतु सबसे संकटग्रस्त देशों में से एक है, जिसका अस्तित्व समुद्र के बढ़ते जल-स्तर से खतरे में है।

वानुअतु ने सितंबर, 2021 में जलवायु परिवर्तन पर ICJ की सलाहकारी राय के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। इसे बड़ी संख्या में देशों से समर्थन मिला और अंततः UNGA ने पिछले साल मार्च में उस प्रस्ताव को अपनाया, जिसे 132 देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था। .

इस प्रस्ताव में मुख्य रूप से दो सवालों के जवाब मांगे गए हैं। पहला यह कि जलवायु प्रणाली की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत देशों के क्या दायित्व हैं। दूसरा, उन देशों के लिए इन दायित्वों के तहत कानूनी परिणाम क्या हैं जिन्होंने इस जलवायु प्रणाली को नुकसान पहुंचाया है। इस केस के महत्व को इसी बात से समझा जा सकता है कि ICJ में अब तक 90 देशों और संगठनों ने इस मामले में अपना पक्ष लिखित रूप में पेश किया है।

वैश्विक प्लास्टिक संधि में वार्ता विफ़ल हुई, अब अगले साल होगी बैठक

दक्षिण कोरिया के बुसान में प्लास्टिक प्रदूषण पर हुई वार्ता विफल हो गई। यहां कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाने के लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति (आईएनसी) की 5वीं और आधिकारिक रूप से आखिरी बैठक में संधि पर कोई सहमति नहीं बन सकी। वार्ता की विफलता के बाद अब 2025 में आईएनसी की एक और बैठक होगी। रंवाडा समेत कोई 100 देशों के ग्रुप ने प्लास्टिक उत्पादन को बन्द करने की मांग की लेकिन पेट्रोलियम उत्पादक देश इसके पक्ष में नहीं है।

भारत और चीन समेत कुछ विकासशील देशों ने भी प्लास्टिक के उत्पादन को बन्द करने का विरोध किया और सारा ध्यान प्लास्टिक प्रदूषण पर केन्द्रित करने की बात कही। इस सन्धि को लेकर कार्बनकॉपी ने यह रिपोर्ट विस्तार से लिखी है जिसमें इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में पता चलता है।

ऑस्ट्रेलियाई क्लाइमेट नीति को “गाइड” करने के लिए मैकिन्से को दी गई $ 1.6 मिलियन की फीस

कंसल्टेंसी फ़र्म मैकिन्से दुनिया की सबसे बड़ी जीवाश्म ईंधन कंपनियों के लिए काम करती है। इसके बावजूद इसे ऑस्ट्रेलिया की एनर्जी और क्लाइमेट पॉलिसी को “गाइड” करने के लिए 1.6 मिलियन डॉलर का भुगतान किया गया था। अंग्रेजी अख़बार गार्डियन के मुताबिक फ़र्म को यह रकम 11 महीनों के दौरान दी गई।

सबको यह पता है कि इस कंपनी के तेल और गैस क्षेत्र के दिग्गजों से संबंध हैं, फिर भी मैकिन्से ने ऑस्ट्रेलिया का लिए “विस्तृत बाजार, आर्थिक और नीति विश्लेषण” किया और मॉडलिंग तैयार की जो “आंतरिक ऊर्जा और जलवायु नीति कार्य” पर आधारित थी। ऑस्ट्रेलिया सरकार के जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा, पर्यावरण और जल विभाग ने कहा कि काम को आउटसोर्स किया गया था क्योंकि इसमें आवश्यक “तकनीकी क्षमता” नहीं थी। लेकिन आलोचकों का दावा है कि कंपनी के निजी क्षेत्र के ग्राहकों को देखते हुए यह अनुबंध अनुचित था।

सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग और गैर-लाभकारी रिसर्च संगठन आरिया ने अमेरिकी अदालत के दस्तावेजों का आकलन करने के बाद कहा है कि मैकिन्से के रिश्ते कई जीवाश्म ईंधन कंपनियों से हैं जो ऑस्ट्रेलियाई में काम कर रही हैं। इन कंपनियों में कैल्टेक्स, पीबॉडी एनर्जी ऑस्ट्रेलिया, सैंटोस, शेल ऑस्ट्रेलिया, वुडसाइड, इनपेक्स, बीएचपी, रियो टिंटो, एजीएल और ओरिजिन शामिल हैं।

एनसीएपी: 30 शहरों में बढ़ा प्रदूषण लेकिन 40% फंड का नहीं हुआ उपयोग

नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम (एनसीएपी) की शुरुआत 2019 में 131 ऐसे शहरों में वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए की गई थी जो प्रदूषण पर विश्व स्वस्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के मानकों को पूरा नहीं करते। हालांकि, शुरुआत से ही इसे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, जहां 23 शहरों के प्रदूषण स्तरों में महत्वपूर्ण सुधार दर्ज किया गया, वहीं 30 शहरों में वायु गुणवत्ता खराब होने की सूचना मिली। मसलन, वाराणसी में पीएम10 के स्तर में 68% की गिरावट आई, जबकि ओडिशा के अंगुल में पांच वर्षों में पीएम10 के स्तर में 78% की आश्चर्यजनक वृद्धि देखी गई। यह आंकड़े क्षेत्रीय असमानताओं को रेखांकित करते हैं।

एनसीएपी के तहत 10,595 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, लेकिन इसकी 65.3% धनराशि का ही उपयोग किया गया। राज्यों ने संसाधनों को दूसरी परियोजनाओं में लगा दिया। दिल्ली ने अपने आवंटित 42.69 करोड़ रुपए में से केवल 32% खर्च किया, जिसके कारण केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने अनुदान रोक दिया। हालांकि पराली जलाने के प्रबंधन और बायोमास प्रोसेसिंग संयंत्र जैसे कुछ प्रयास किए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रवर्तन में खामियां बनी हुई हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार, यदि 2025-26 में कार्यक्रम के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करना है, तो फंड के कुशल उपयोग और लगातार मॉनिटरिंग की जरूरत है।

थर्मल प्लांट करते हैं 16 गुना अधिक प्रदूषण, एनजीटी का केंद्र को नोटिस

नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल (एनजीटी) ने दिल्ली के मौजूदा वायु प्रदूषण संकट पर केंद्र से जवाब मांगा है।

एनजीटी ने यह कार्रवाई एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर की, जिसमें सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) के एक अध्ययन के हवाले से बताया गया था कि एनसीआर में थर्मल पावर प्लांट पराली जलाने की तुलना में 16 गुना अधिक सल्फर डाइऑक्साइड (एसओ2) उत्सर्जित करते हैं।

कार्बनकॉपी में भी हम आपको इस अध्ययन के बारे में बता चुके हैं।

रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पराली जलाने से प्रति वर्ष लगभग 17.8 किलोटन SO₂ उत्सर्जन होता है, वहीं कोयले से चलने वाले थर्मल प्लांट 281 किलोटन से अधिक SO₂ उत्सर्जन करते हैं।

पर्यावरण कानूनों के उल्लंघन पर चेतावनी देते हुए, एनजीटी ने कई सरकारी निकायों को इस मामले में शामिल किया है।

धूम्रपान न करने वालों में तेजी से देखा जा रहा है फेफड़ों का कैंसर

तमिलनाडु में हर साल फेफड़ों के कैंसर के 3,500-4,000 नए मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें चेन्नई अव्वल है। चिंता की बात यह है कि धूम्रपान न करने वालों और महिलाओं में फेफड़ों का कैंसर बढ़ रहा है, जो संभावित रूप से वायु प्रदूषण से जुड़ा हुआ है। विशेषज्ञों का मानना है कि धूम्रपान के साथ-साथ, प्रदूषण, औद्योगिक रासायन और एस्बेस्टस इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं।

डॉक्टरों का कहना है कि तंबाकू कानूनों को सख्ती से लागू करने के अलावा, प्रदूषण नियंत्रण और एस्बेस्टस विनियमन भी कड़ाई से किया जाना चाहिए। इस बढ़ते स्वास्थ्य संकट से निपटने के लिए वाहनों से होनेवाले उत्सर्जन को नियंत्रित करना और सार्वजनिक जागरूकता सुनिश्चित करना जरूरी है।

भारत में हर साल डेढ़ लाख मौतों का जिम्मेदार वायु प्रदूषण

द लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ जर्नल में प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार, 2009 से 2019 तक हुई मौतों में से हर साल लगभग डेढ़ लाख मौतों का संबंध संभावित रूप से पीएम2.5 प्रदूषण के दीर्घकालिक जोखिम से है।

अशोका यूनिवर्सिटी, हरियाणा और सेंटर फॉर क्रॉनिक डिजीज कंट्रोल, नई दिल्ली के शोधकर्ताओं सहित अन्य वैज्ञानिकों ने कहा कि भारत की पूरी 1.4 अरब आबादी ऐसे क्षेत्रों में रहती है जहां पीएम2.5 का सालाना औसत स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए 5 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक है।

शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि भारत की लगभग 82 प्रतिशत आबादी, पीएम2.5 स्तर वाले क्षेत्रों में रहती है, जो भारतीय राष्ट्रीय परिवेश वायु गुणवत्ता मानकों (40 माइक्रोन प्रति घन मीटर) द्वारा अनुशंसित से अधिक है।

जून 2026 से नवीकरणीय परियोजनाओं में करना होगा घरेलू सोलर सेल का उपयोग

जून 2026 से भारतीय स्वच्छ ऊर्जा कंपनियों के लिए सरकारी परियोजनाओं में स्थानीय रूप से निर्मित सोलर सेल का उपयोग करना अनिवार्य होगा। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार, यह सेल कंपनियों की एक अनुमोदित सूची से ही खरीदे जाने होंगे। इस फैसले का उद्देश्य चीनी आयात पर निर्भरता कम करना है।

भारत में कंपनियों के लिए पहले से ही सरकारी परियोजनाओं में अनुमोदित घरेलू निर्माताओं से खरीदे गए स्थानीय रूप से निर्मित फोटोवोल्टिक (पीवी) मॉड्यूल का उपयोग करना अनिवार्य है। अब यह नियम सोलर सेल पर भी लागू होगा।

सरकार की योजना 2030 तक अपनी गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता को मौजूदा 156 गीगावाट से बढ़ाकर 500 गीगावाट करने की है। भारत की वर्तमान सोलर पीवी मॉड्यूल बनाने की क्षमता लगभग 80 गीगावाट है, लेकिन सोलर सौर सेल बनाने की क्षमता केवल 7 गीगावाट से थोड़ी अधिक है। ज्यादातर कंपनियां मॉड्यूल बनाने के लिए चीनी सेल पर निर्भर हैं। सरकार अनुमोदित सेल निर्माताओं की एक सूची जारी करेगी क्योंकि भारत में सोलर पीवी सेल की उत्पादन क्षमता अगले साल उल्लेखनीय रूप से बढ़ने की उम्मीद है।

हरित ऊर्जा निवेश में भारत ने चीन को पछाड़ा

हाल ही में भारत स्वच्छ प्रौद्योगिकी निवेश में भारत ने चीन को पीछे छोड़ दिया है। घरेलू ग्रीन मैनुफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों से अधिक निवेशक भारत की ओर आकर्षित हो रहे हैं। ब्लूमबर्गएनईएफ के अनुसार 2024 की तीसरी तिमाही में भारत में करीब 2.4 अरब डॉलर के सौदे किए गए। यह चीन में हुए सौदों के मूल्य से चार गुना अधिक है और अमेरिका के बाद वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे अधिक है।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का अनुमान है कि 2030 तक भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की विकास दर प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक होगी। इस साल, एक दर्जन से अधिक नवीकरणीय ऊर्जा और इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने सार्वजनिक निवेश का रुख किया है।

सौर पैनलों पर पड़ रहा है बढ़ते प्रदूषण और तापमान का असर

एनवायर्नमेंटल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक नए अध्ययन के अनुसार, बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण से भविष्य में सौर फोटोवोल्टिक्स (एसपीवी) की उत्पादन क्षमता कम हो जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के वायुमंडलीय विज्ञान केंद्र के शोधकर्ताओं ने एसपीवी के प्रदर्शन पर जलवायु परिवर्तन और वायु प्रदूषण के दोहरे प्रभावों का विश्लेषण करने के लिए कपल्ड मॉडल इंटरकंपेरिसन प्रोजेक्ट के छठे चरण (सीएमआईपी 6) के तहत उपलब्ध वैश्विक जलवायु मॉडल से विकिरण डेटा का उपयोग किया।

सीएमआईपी6 मॉडलों का एक अग्रणी समूह है जो उत्सर्जन के आधार पर भविष्य में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का अनुमान लगाने के लिए विभिन्न डेटा सेटों का उपयोग करता है।

2041 से 2050 के बीच होने वाले परिवर्तन की भविष्यवाणी करने के लिए 1985 से 2014 तक के डेटा को आधार बनाकर, अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि सदी के मध्य तक एसपीवी का प्रदर्शन 3.3% गिर सकता है। वर्तमान सौर ऊर्जा उत्पादन स्तर के आधार पर, अध्ययन में सालाना 600 से 840 गीगावाट-प्रति घंटे (जीडब्ल्यूएच) बिजली के नुकसान का अनुमान लगाया गया है।

अमेरिका ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के सौर पैनलों पर लगाया टैरिफ

अमेरिकी ट्रेड अधिकारियों ने चार दक्षिण पूर्व एशियाई देशों से सौर पैनल आयात पर नए टैरिफ लगाने की घोषणा की है, क्योंकि अमेरिकी निर्माताओं ने शिकायत की थी कि इन देशों की कंपनियां गलत तरीके से बाजार में सस्ता माल बेच रही हैं।

अमेरिकन एलायंस फॉर सोलर मैनुफैक्चरिंग ट्रेड कमेटी ने मलेशिया, कंबोडिया, वियतनाम और थाईलैंड में मौजूद कारखानों में निर्मित बड़े चीनी सौर पैनल निर्माताओं के उत्पादों को बाजार में डंप करके वैश्विक कीमतों में गिरावट लाने का आरोप लगाया है।

2025 में तीन गुना बढ़ेगा भारत का ईवी मार्केट: एस&पी

साल 2025 में भारत में बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) के उत्पादन में लगभग तीन गुना वृद्धि होने का अनुमान है। मारुति सुजुकी, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स और जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर जैसे प्रमुख कार निर्माता अगले साल अपने ईवी मॉडल लांच करने वाले हैं।

एस&पी ग्लोबल मोबिलिटी के अनुमान के अनुसार, 2024 में भारत में लगभग 130,000 इलेक्ट्रिक वाहनों का उत्पादन होने की उम्मीद है। यह बाजार में कुल लाइट व्हीकल (एलवी) उत्पादन की केवल 2.6 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी, जिसमें अंतर्दहन इंजन (आईसीई), इलेक्ट्रिक और अन्य प्रकार के वाहन शामिल हैं। जबकि 2023 में, ईवी का उत्पादन 100,000 यूनिटों से थोड़ा अधिक था, जिसका मार्केट शेयर 2.1 प्रतिशत था।

एस&पी का अनुमान है कि 2025 में ईवी उत्पादन 377,000 यूनिटों तक पहुंच जाएगा।

चार्जिंग को लेकर चिंतित रहते हैं 58% ईवी खरीदार

भारत में सीमित चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण 58% संभावित ईवी खरीदार ‘रेंज एंग्जायटी’, यानि चार्जिंग ख़त्म होने के डर से प्रभावित रहते हैं। फ़ोर्विस मज़ार्स की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2024 तक भारत में 12,146 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन थे, यानी 135 इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक, जबकि अमेरिका में 20 वाहनों पर एक स्टेशन है और चीन में प्रति 10 पर एक।

अधिकांश चार्जर (70%) शहरों में हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र वंचित रह जाते हैं। बार-बार डाउनटाइम और 1.5-2 घंटे की धीमी चार्जिंग उपयोगकर्ताओं को और अधिक हतोत्साहित करता है। रिपोर्ट में जो समाधान सुझाए गए हैं उनमें बुनियादी ढांचे का विस्तार, बैटरी प्रौद्योगिकी में सुधार और सार्वजनिक-निजी भागीदारी आदि शामिल हैं।

इंडिगो से विवाद के बीच महिंद्रा ने बदला ईवी मॉडल का नाम

महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल लिमिटेड ने दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा है कि वह अपनी आगामी बीई 6ई इलेक्ट्रिक कार के लिए ‘6ई’ ट्रेडमार्क का उपयोग तब तक नहीं करेगी जब तक इंडिगो द्वारा उसके खिलाफ दायर किया गया ट्रेडमार्क उल्लंघन का मुकदमा हल नहीं हो जाता।

महिंद्रा ने मॉडल को ‘बीई 6’ के रूप में रीब्रांड करने की योजना बनाई है, लेकिन उसका इरादा इंडिगो के दावे का मुकाबला करने का भी है। बदले में, इंडिगो महिंद्रा के खलाफ कोर्ट से किसी आदेश की गुहार न लगाने पर सहमत हो गई है। मामले की सुनवाई अप्रैल 2025 में होगी।

इंडिगो की दलील है कि बीई 6ई नाम इसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन करता है।

हसदेव अरण्य में खनन की मंजूरी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में फर्जीवाड़े का आरोप है। फोटो: Ankitashu/Wikimedia Commons

छत्तीसगढ़: जनजाति आयोग की रिपोर्ट में कोयला खनन के लिए अनुमति में फर्ज़ीवाड़े का आरोप

छत्तीसगढ़ सरकार की एक संस्था की जांच में आरोप लगाया गया है कि राज्य के हसदेव अरण्य जंगल में खनन के लिए मंजूरी हासिल करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया गया था। रिपोर्ट के निष्कर्ष प्रभावित क्षेत्र के निवासियों के दावों से मेल खाते हैं, जिन्होंने लंबे समय से तर्क दिया है कि खनन के लिए उनसे कभी सहमति नहीं ली गई थी।

छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (सीजीएसटीसी) द्वारा की गई जांच, सरगुजा और सूरजपुर जिलों में 1,252 हेक्टेयर विस्तार परसा कोयला ब्लॉक से संबंधित है। मोंगाबे इंडिया में प्रकाशित ख़बर के मुताबिक सीजीएसटीसी ने 4 नवंबर को सरगुजा के जिला मजिस्ट्रेट को संबोधित एक पत्र में अपनी जांच के निष्कर्षों को सार्वजनिक किया। आयोग के अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने मोंगाबे इंडिया को बताया कि उन्होंने इस बारे में राज्य सरकार और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को लिखा, लेकिन इनमें से किसी भी अधिकारी ने हमारे निष्कर्षों का जवाब नहीं दिया।

महत्वपूर्ण है कि हसदेव अरण्य भारत के सबसे घने जंगलों में एक है। और यहां आदिवासी समुदाय कोयला खनन को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे हैं।

बड़े स्टील निर्माता ग्रीन एनर्जी पर स्विच करने में हो रहे विफल: सर्वेक्षण

दुनिया के सबसे बड़े इस्पात निर्माता कम कार्बन उत्पादन वाली टेक्नोलॉजी अपनाने में सुस्त हैं और इनमें से कुछ अभी भी अपनी ऊर्जा के लिए पूरी तरह से जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। यह बात शुक्रवार को 18 अग्रणी कंपनियों के एक सर्वेक्षण से पता चली।

वैश्विक CO2 उत्सर्जन के 7% हिस्से के लिए स्टील जिम्मेदार है, जो लगभग भारत के सालाना उत्सर्जन बराबर है। ब्लास्ट फर्नेस प्रत्येक टन स्टील उत्पादन के लिए 2 मीट्रिक टन CO2 का उत्पादन करती है। वैकल्पिक टेक्नोलॉजी उपलब्ध हैं, जिनमें इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (ईएएफ) शामिल हैं जिन्हें नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित किया जा सकता है, और कोयले के बजाय “हरित हाइड्रोजन” का उपयोग करके लोहे का उत्पादन करने के प्रयास चल रहे हैं।

लेकिन सिडनी स्थित क्लाइमेट ग्रुप एक्शन स्पीक्स लाउडर (एएसएल) ने कहा कि स्टील इंडस्ट्री के कुछ सबसे बड़े नाम अभी भी 2022-2023 में अपनी 99% ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। एएसएल की रणनीति निदेशक और सर्वेक्षण की लेखिका लॉरा केली ने कहा, स्टील को “हार्ड टु अबेट” (यानी बड़ी कठिनाई से कार्बन उत्सर्जन घटाने वाला) क्षेत्र माना जाता है, लेकिन मुख्य बाधा करने की सामर्थ्य या इच्छा शक्ति है न कि टेक्नोलॉजी का अभाव।

यूरोप के मध्य दक्षिणपंथी 2035 से पेट्रोल कारों पर लगे प्रतिबंध के खिलाफ लगा रहे ज़ोर

यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा राजनीतिक समूह यूरोप के ऑटो उद्योग के सामने आने वाले “अभूतपूर्व दबाव” को रोकने के लिए IC इंजनों पर आगामी प्रतिबंध को उलटने पर जोर दे रहा है। फाइनेंसियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक यूरोपियन पीपुल्स पार्टी (ईपीपी) ने जो पोजीशन पेपर तैयार किया है उसमें आईसी इंजन वाली नई कारों पर 2035 से जो प्रतिबंध प्रस्तावित है उसे “वापस लिया जाना चाहिए”। इसमें यह भी कहा गया है कि बायो फ्यूल या दूसरे कम कार्बन छोड़ने वाले वैकल्पिक इंधनों पर चलने वाले परंपरागत वाहनों को जारी रखा जाये।

यूरोपियन कमीशन की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन इस पार्टी की सदस्य हैं। ईपीपी का कहना है कि जो कार निर्माता अगले साल से प्रस्तावित इमीशन लिमिट से अधिक की गाड़ियां बना रहे हैं उन पर लगने वाले दंड पर पुनर्विचार करना चाहिए। पार्टी ने कहा कि कई अरब यूरो का यह दंड इलैक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए था लेकिन अब ईवी वाहनों की सेल में गिरावट से साफ है कि यह कदम उल्टा साबित हुआ है।