Newsletter - November 6, 2022

क्लाइमेट फाइनेंस उन मुद्दों में है जो इस सम्मेलन में प्रमुख रहेंगे।

कॉप-27: आपदाओं की मार के बीच भारतीय वार्ताकारों के सामने चुनौती

हर साल के अंत में होने वाला जलवायु परिवर्तन महासम्मेलन (कॉप-27) – जिसमें दुनिया भर की सरकारें, कॉर्पोरेट प्रतिनिधियों और एनजीओ समेत मीडिया का जमावड़ा होता है – इस बार मिस्र के शर्म-अल-शेख में हो रहा है। यानी उस महाद्वीप में जहां स्थित देश ग्लोबल वॉर्मिंग के लिये ज़िम्मेदार नहीं हैं फिर भी जलवायु परिवर्तन के सबसे भयानक प्रभावों को झेल रहे हैं। पिछले पांच साल से यह वार्षिक सम्मेलन यूरोपीय देशों में ही हो रहा था और इस बार इसे अफ्रीकी सम्मेलन के तौर पर पेश किया जा रहा है ताकि उन विकिसत देशों को ज़िम्मेदार ठहराया जा सके जो धरती की तापमान वृद्धि के लिये सबसे अधिक ज़िम्मेदार हैं।

शर्म-अल-शेख सम्मेलन ग्लोबल वॉर्मिंग से उत्पन्न उन गंभीर खतरों के साये में हो रहा है जिनके प्रति लगातार आगाह किया जाता रहा है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में शोधार्थी, वैज्ञानिक और सिविल सोसायटी के लोग लगातार चेतावनी देते रहे हैं और अब जबकि विश्व कोरोना महामारी से उबर रहा है तो उसी वक़्त आपदाओं की अभूतपूर्व मार दिख रही है। इसी साल यूक्रेन पर रूस के हमले ने संकट को और बढ़ा दिया है।

विनाशक आपदाओं का सिलसिला

साल 2022 में हीट वेव के मामले में करीब सवा सौ साल का रिकॉर्ड टूट गया। भारत समेत पूरा दक्षिण एशिया हांफ रहा था तो यूरोप ने पहली बार अनुभव किया कि थर्ड वर्ल्ड कहे जाने वाले कई देश आखिर गर्मी की कैसी मार झेलते हैं। इसका असर मानव की कार्यक्षमता के अलावा फसलों की उपज पर हुआ। इसके बाद पाकिस्तान ने इतिहास की सबसे बड़ी विनाशक बाढ़ देखी और तकरीबन पूरा देश पानी में डूब गया। भारत में बरसात देर से शुरू हुई लेकिन जब हुई तो ऐसी कि किसानों को मॉनसून से पहले और बाद दोनों ही वक्त की फसल से भी हाथ धोना पड़ा।

इसके अलावा हिमालयी वनों से लेकर ऑस्ट्रेलियाई जंगलों तक आग की घटनायें परेशान करने वाली हैं। चक्रवाती तूफानों की मार बढ़ रही है। पहले भारत की पूर्वी तट रेखा ( जो कि आबादी के हिसाब से विरल है) पर ही साइक्लोन आते थे। लेकिन अब बंगाल की खाड़ी से ही नहीं बल्कि अरब सागर से भी चक्रवात उठ रहे हैं और घनी बसावट वाली पश्चिम तट रेखा (जिस पर केरल, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात के कई महत्वपूर्ण शहर बसे हैं) भी ख़तरे में है। समुद्र विज्ञानी कहते हैं कि सागर का पानी गर्म हो रहा है और यह उसी का परिणाम है।

रूस-यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाया संकट

यूक्रेन पर रूस के हमले ने पूरी दुनिया में एनर्जी मार्केट को अस्त-व्यस्त कर दिया है। पिछले साल यूके के ग्लासगो में जीवाश्म ईंधन (कोयला, तेल और गैस आदि) से दूर जाने की प्रतिज्ञा करने वाले यूरोपीय देश एनर्जी सिक्योरिटी के लिये घबराये दिख रहे हैं और गैस को जमा करने की प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। रूस द्वारा सप्लाई काट दिये जाने के बाद उन्होंने अफ्रीकी देशों का रूख किया है। ऐसे हालात पूरे यूरोपीय यूनियन – जो कि चीन और अमेरिका के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक है – समेत पश्चिमी देशों के वादों पर सवाल खड़े करते हैं।

बढ़ते तापमान रोकने के प्रयास नाकाफी

इस सम्मेलन के ठीक पहले जारी हुई यूएनईपी की ताज़ा इमीशन गैप रिपोर्ट – 2022 बताती है कि इस दिशा में न के बराबर तरक्की हुई है। जो कदम उठाये जाने चाहिये दुनिया के देश उस लक्ष्य से काफी पीछे हैं और उनके पास इसे हासिल करने के लिये कोई विश्वसनीय रोडमैप भी नहीं है।

इस कारण सदी के अंत तक यह तापमान वृद्धि 2.8 डिग्री तक हो सकती है। शर्तों के साथ मौजूदा तय लक्ष्य हासिल होने पर भी यह वृद्धि 2.4 डिग्री तक होगी ही। धरती की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिये दुनिया को अपने उत्सर्जन में 45% की कटौती (2010 के स्तर से) करनी है लेकिन मौजूदा कदमों से 2030 तक यह लक्ष्य दूर-दूर तक हासिल नहीं हो रहा। अगर सदी के अंत तक धरती की तापमान वृद्धि को 2 डिग्री तक भी रोकना है तो उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती होनी चाहिये

अर्थव्यवस्था पर भारी चोट

जलवायु परिवर्तन की चोट अलग-अलग रूप में दिखती है। मानव कार्यक्षमता में कमी के साथ, फसलों की बर्बादी और आपदाओं का कारण धन-जन की हानि। ज़ाहिर है इसका प्रभाव अर्थव्यवस्था पर होता है। हाल ही जारी क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी रिपोर्ट में इसका बारीक विश्लेषण है। इसके मुताबिक साल 2020 में भारत को चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं से लगभग 87,000 करोड़ डॉलर के बराबर नुकसान हुआ। यह क्षति आने वाले दिनों में तापमान वृद्धि के बाद और बढ़ेगी। रिपोर्ट कहती है कि एक से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर भारत में चावल का उत्पादन 10-30% तक, और मक्के का उत्पादन 25-70% तक गिर सकता है।

भारत के लगभग 33% हिस्से पर सूखे का खतरा रहता है, और इसमें से 50% क्षेत्र दीर्घकालिक सूखे का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में सूखे की घटनाएं न केवल तेज हुई हैं बल्कि इनकी दर भी बढ़ी है। इस साल भारत में धान और गेहूं के साथ सोयाबीन और दालों की फसल पर भी एक्सट्रीम वेदर का असर पड़ा है। ऐसे में शर्म-अल-शेख में देखना होगा कि भारतीय वार्ताकार कैसे विकसित देशों के आगे अपने देश का पक्ष रखते हैं।

क्लाइमेट फाइनेंस का मुद्दा रहेगा प्रमुख

स्पष्ट है कि क्लाइमेट फाइनेंस उन मुद्दों में है जो इस सम्मेलन में प्रमुख रहेंगे। यह विषय जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के कारण विकासशील और गरीब देशों में आ रही आपदाओं और उससे होने वाली क्षति (लॉस एंड डैमेज) से जुड़ा है। यह देश विकसित देशों से राहत और पुनर्वास के साथ साफ ऊर्जा के विकल्प तलाशने और आपदाओं से लड़ने की क्षमता विकसित करने के लिये वित्त और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की मांग करते हैं।

हालांकि विकसित देशों ने 2010 में ही वादा किया था कि वह 2020 से 10,000 करोड़ डॉलर की वार्षिक सहायता दिया करेंगे लेकिन पिछले साल ग्लासगो में हुये सम्मेलन में विकसि त देशों ने माना कि वह इस धनराशि को देने में नाकाम रहे हैं। यह गरीब देशों के लिये बड़ी चिन्ता का विषय है क्योंकि धरती के तापमान वृद्धि उनके अस्तित्व के लिये जीने-मरने का सवाल बन गया है।

भारत पर क्लाइमेट चेंज का सर्वाधिक संकट

पिछले 10 सालों में एक के बाद एक कई रिपोर्ट्स कह चुकी हैं कि भारत पर जलवायु परिवर्तन प्रभावों का खतरा सबसे अधिक है। हीटवेव, बाढ़, चक्रवात, सूखा और समुद्र जल सतह में उफान। सीईईडब्लू की यह रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारत के अधिकांश राज्य और जनता क्लाइमेट चेंज के प्रभाव वाले क्षेत्रों में है। जल्दी ही भारत चीन को पीछे छोड़कर दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जायेगा और तब खाद्य सुरक्षा से लेकर सरहदों की हिफाज़त, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सारे अहम विषयों के लिये संसाधनों की भारी कमी होगी। यह सवाल शर्म-अल-शेख में भारतीय वार्ताकारों के दिमाग में ज़रूर रहेंगे और उनके लिये विकसित देशों से कड़े मोलतोल और कूटनीतिक दांवपेंचों को इस्तेमाल करने की चुनौती होगी।

कुछ ही दिनों में शर्म-अल-शेख में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन #COP27 शुरू होने वाला है।

— कार्बनकॉपी (@CarboncopyH) November 3, 2022

इस सम्मलेन से क्या हैं उम्मीदें, किन बातों पर देना होगा ज़ोर, बता रहे हैं @harjeet11 .

ज़रूर देखिये 👇🏾👇🏾#LossAndDamage #ClimateFinance #ClimateCrisis@hridayeshjoshi @a_khosla @seemajaved pic.twitter.com/KlIZjbtuO9

धरती पर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिये जो कदम उठाये जाने चाहिये दुनिया के देश उस लक्ष्य से काफी पीछे हैं |

संयुक्त राष्ट्र की चेतावनी – गर्म होती दुनिया को बचाने के लिये मौजूदा प्रयास नाकाफ़ी

धरती को ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभावों से बचाने के लिये कार्बन उत्सर्जन में भारी कटौती की ज़रूरत है लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने तमाम देशों द्वारा हो रहे कार्बन उत्सर्जन पर जो ताज़ा रिपोर्ट प्रकाशित की है वह बताती है कि इस दिशा में न के बराबर तरक्की हुई है।

मिस्र के शर्म-अल-शेख में नवंबर में हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले संयुक्त राष्ट्र की “इमीशन गैप रिपोर्ट – 2022” बताती है कि धरती पर तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिये जो कदम उठाये जाने चाहिये दुनिया के देश उस लक्ष्य से काफी पीछे हैं और उनके पास इसे हासिल करने के लिये कोई विश्वसनीय रोडमैप नहीं है।

जानिये इस रिपोर्ट की पांच मुख्य बातें

- यूएन की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल ग्लोसगो में हुये क्लाइमेट चेंज सम्मेलन में (कॉप-26) में विश्व नेताओं द्वारा तय किये लक्ष्य “बेहद अपर्याप्त” हैं और उनसे 2030 में होने वाले इमीशन कटौती पर नगण्य प्रभाव होगा।

- पेरिस संधि के तहत धरती की तापमान वृद्धि को रोकने के प्रयास (जिसमें तापमान वृद्धि को 2 डिग्री से कम रखने का निश्चय था) नाकाफी है और सदी के अंत तक यह तापमान वृद्धि 2.8 डिग्री तक हो सकती है। शर्तों के साथ मौजूदा तय लक्ष्य हासिल होने पर भी यह वृद्धि 2.4 डिग्री तक होगी ही।

- धरती की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिये दुनिया को अपने उत्सर्जन में 45% की कटौती (2010 के स्तर से) करनी है लेकिन मौजूदा कदमों से 2030 तक यह लक्ष्य दूर-दूर तक हासिल नहीं हो रहा।

- अगर सदी के अंत तक धरती की तापमान वृद्धि को 2 डिग्री तक भी रोकना है तो उत्सर्जन में कम से कम 30% की कटौती होनी चाहिये।

- भारत दुनिया के प्रमुख कार्बन उत्सर्जक देशों में है लेकिन 2020 के आंकड़े बताते हैं कि उसका प्रति व्यक्ति इमीशन (2.4 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड के बराबर) दुनिया के औसत से काफी कम है जो कि 6.2 टन कार्बन डाइ ऑक्साइड के बराबर है।

रिपोर्ट का अनुमान है कि 2020 में भारत को एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं से लगभग 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ।

बढ़ते तापमान से भारत को जीडीपी में 5.4% का नुकसान

बढ़ते जलवायु संकट के बावजूद जी20 देश लगातार जीवाश्म ईंधन पर जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं। इसी बीच भारत में जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और कार्रवाइयों पर एक नज़र।

बढ़ते तापमान के कारण भारत तथा अन्य G20 देशों को सभी क्षेत्रों में बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि रूस के यूक्रेन पर आक्रमण से उत्पन्न ऊर्जा संकट के पहले ही, G20 सरकारों ने 2021 में जीवाश्म ईंधन उत्पादन पर 64 बिलियन डॉलर खर्च किए थे।

विभिन्न देशों के कई संगठनों की साझेदारी द्वारा तैयार की गई जलवायु पारदर्शिता रिपोर्ट (क्लाइमेट ट्रांसपरेंसी रिपोर्ट) ने G20 जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिये उठाये गये कदमों का विश्लेषण किया।

जीवाश्म ईंधन (तेल, कोयला, गैस आदि) के लिए सब्सिडी देने वाले देशों में चीन, इंडोनेशिया और यूके सबसे ऊपर थे। “जी20 में ऊर्जा के लिए लोक वित्त का बड़ा हिस्सा अभी भी जीवाश्म ईंधन उद्योगों को जाता है। 2019-2020 में ऊर्जा के लिए G20 के सरकारी खर्च का 63% जीवाश्म ईंधन पर हुआ।” ओडीआई की सीनियर रिसर्च फेलो और रिपोर्ट की वित्त प्रमुख इपेक जेनक्सू ने कहा।

रिपोर्ट कहती है कि आठ G20 देशों में से पांच ने सालाना 100 अरब डॉलर के क्लाइमेट फाइनेंस (जलवायु वित्त) लक्ष्य में अपना उचित हिस्सा नहीं दिया है। यूके, इटली, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने कम योगदान दिया है; वहीं अमेरिका ने अपने हिस्से का केवल 5% ही दिया है।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2021 में जी20 देशों के ऊर्जा उत्सर्जन में 5.9% की वृद्धि हुई, और यह कोविड महामारी के पहले के स्तरों से भी ऊपर चला गया। “बढ़ते तापमान से सेवाओं, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि और निर्माण क्षेत्रों की आय में कमी आई है, जिससे भारत, इंडोनेशिया और सऊदी अरब सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। इन देशों की अनुमानित आय हानि इनके सकल घरेलू उत्पाद का क्रमशः 5.4%, 1.6% और 1% है,” रिपोर्ट के मुख्य लेखकों में से एक बर्लिन गवर्नेंस प्लेटफॉर्म के सेबस्टियन वेगनर ने कहा।

भारत पर नज़र

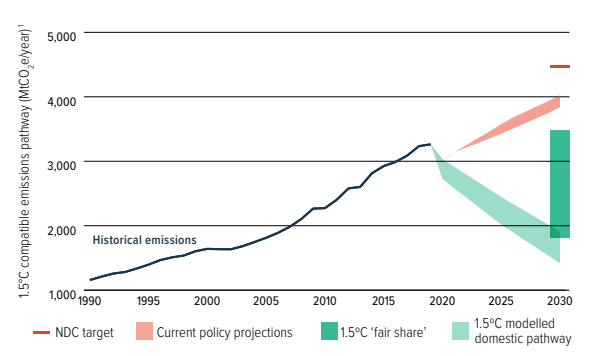

लक्ष्य और उत्सर्जन

भारत ने 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य की घोषणा की और 2030 तक सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 2005 के स्तर से 45% तक कम करने के लिए एनडीसी को संशोधित किया। साथ ही, 2030 तक अपनी कुल स्थापित ऊर्जा क्षमता का लगभग 50% गैर-जीवाश्म-ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने की प्रतिबद्धता जताई।

रिपोर्ट के अनुसार, भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन और वानिकी (एलयूएलयूसीएफ) को छोड़कर, 1990 से 2019 के बीच भारत के कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में 182% की वृद्धि हुई है। इसी अवधि में, (एलयूएलयूसीएफ को छोड़कर) इसके कुल मीथेन उत्सर्जन में 10% की वृद्धि हुई है।

भारत ने सीओपी26 में एक अल्पकालिक रणनीति के तौर पर बिजली क्षेत्र में कोयले को चरणबद्ध तरीके से “कम” (न कि “समाप्त”) करने का समर्थन किया था। लेकिन राष्ट्रीय बिजली नीति में 2026-2027 तक देश की कोयला क्षमता 25 गीगावाट तक बढ़ाने की योजना का उल्लेख है, रिपोर्ट ने कहा। भारत ने सीओपी26 में वैश्विक मीथेन संकल्प (ग्लोबल मीथेन प्लेज) पर भी हस्ताक्षर नहीं किए।

हालांकि रिपोर्ट यह भी कहती है कि भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के अनुसार भारी उद्योगों, परिवहन और निर्माण क्षेत्रों को अनिवार्य रूप से ऊर्जा का एक न्यूनतम हिस्सा “गैर-जीवाश्म-ईंधन” स्रोतों से प्राप्त करना होता है। अधिनियम एक कार्बन ट्रेडिंग नियामक ढांचा भी प्रदान करता है। अलग-अलग क्षेत्रों में विकार्बनीकरण की प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने के लिए समितियों का गठन किया गया है।

जलवायु प्रभाव और अनुकूलन

रिपोर्ट ने पाया है कि बढ़ते तापमान से जीडीपी के प्रभावित होने के अलावा, भारत की 10% जनसंख्या के हीटवेव से प्रभावित होने की संभावना है। तापमान 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ने पर, यह आंकड़ा लगभग 30% तक पहुंच सकता है।

रिपोर्ट का अनुमान है कि 2020 में भारत को उष्णकटिबंधीय चक्रवात, बाढ़ और सूखे जैसी एक्सट्रीम वेदर की घटनाओं से लगभग 87 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। तापमान में 1 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर भारत में चावल का उत्पादन 10-30% तक, और मक्के का उत्पादन 25-70% तक गिर सकता है।

भारत के लगभग 33% हिस्से पर सूखे का खतरा रहता है, और इसमें से 50% क्षेत्र दीर्घकालिक सूखे का सामना कर रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में सूखे की घटनाएं न केवल तेज हुई हैं बल्कि इनकी दर भी बढ़ी है। इसके अलावा, भारत में 2021 में गर्मी के कारण 167 बिलियन लेबर ऑवर बर्बाद हुए, जो 1990-1999 की तुलना में 39% अधिक है।

“हमारे भूभाग पर एक्ट्रीम वेदर की घटनाओं ने दिखाया है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव बढ़ रहे हैं, और अधिक से अधिक लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। हमारी ऊर्जा प्रणालियों को बदलने की आवश्यकता साफ़ है, इसके लिए प्रौद्योगिकी विकास और सबसे कारगर तरीकों की जरुरत है। इस काम के लिए विकसित देशों की मदद की जरूरत है, जिनका प्रति व्यक्ति उत्सर्जन भारत की तुलना में बहुत अधिक है। यह भारत को ग्रीनहॉउस उत्सर्जन में बड़ी कटौती करने में सहायक हो सकता है,” सुरुचि भड़वाल, निदेशक, अर्थ साइंस एंड क्लाइमेट चेंज, द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (टीईआरआई) ने कहा।

हांलांकि रिपोर्ट में कहा गया है कि एनडीसी में अनुकूलन के लिए कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं है, कुछ क्षेत्रों में कार्रवाई की योजना बनाई गई है जैसे कृषि, जल, जैव विविधता, तटीय क्षेत्र और मछली पकड़ना, शिक्षा और अनुसंधान, ऊर्जा और उद्योग, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे।

कार्बन मार्केट और क्लाइमेट फाइनेंस

ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सहित जी20 के छह अन्य सदस्यों के साथ, भारत में भी कार्बन मूल्य निर्धारण की कोई व्यवस्था नहीं है। केवल कनाडा और फ्रांस में प्रति टन कार्बन उत्सर्जन की लागत पर्याप्त रूप से अधिक है।

भारत में ऊर्जा दक्षता (पीएटी योजना के तहत व्यापार योग्य ऊर्जा बचत प्रमाण पत्र) और अक्षय ऊर्जा (वितरण कंपनियों के लिए नवीकरणीय खरीद दायित्वों के अनुपालन के लिए व्यापार योग्य प्रमाण पत्र) को बढ़ावा देने के लिए व्यापार तंत्र हैं।

यह तंत्र अप्रत्यक्ष रूप से कार्बन उत्सर्जन की लागत तय करते हैं। भारत जल्द ही एक घरेलू कार्बन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की घोषणा कर सकता है। कुछ राज्य (जैसे गुजरात) ईटीएस के कार्यान्वयन पर विचार कर रहे हैं, जो अभी प्रारंभिक चरणों में हैं। 2017 में भारत ने स्वच्छ पर्यावरण उपकर (कोयला कर) से मिलने वाले राजस्व को अलग से गिनना बंद कर दिया क्योंकि इसे जीएसटी में शामिल कर लिया गया।

क्लाइमेट फाइनेंस के मोर्चे पर रिपोर्ट ने पाया कि 2020 में भारत ने जीवाश्म ईंधन सब्सिडी पर 6.9 बिलियन डॉलर खर्च किए, इसका लगभग 97% पेट्रोलियम पर खर्च हुआ। ऊर्जा क्षेत्र में सब्सिडी पिछले कुछ वर्षों में कम हुई है। तेल और गैस से हटकर अब सब्सिडी उल्लेखनीय रूप से ऊर्जा पारेषण और वितरण की ओर निर्देशित की जा रही है। हालांकि, अक्षय ऊर्जा के लिए प्रत्यक्ष सब्सिडी अभी भी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी से कम है।

जनवरी 2021 में भारत ने ‘सतत वित्त पर विशेषज्ञ समिति’ की स्थापना की। इसका उद्देश्य था देश में सतत वित्त की एक रूपरेखा और रोडमैप परिभाषित करना, सतत गतिविधियों के वर्गीकरण का एक मसौदा तैयार करना और जोखिम आंकलन के लिए एक फ्रेमवर्क का सुझाव देना। मई 2021 में, आरबीआई ने जलवायु जोखिम और धारणीय वित्त के विनियमन के लिए पहल करते हुए एक सस्टेनेबल फाइनेंस ग्रुप का गठन किया।

जलवायु महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के प्रमुख अवसर

रिपोर्ट ने सुझाव दिया कि भारत में जलवायु कार्रवाई में निवेश बढ़ाने से नौकरियां पैदा होंगी, यदि राजनीतिक अनिवार्यताओं के साथ-साथ विभिन्न सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति को भी ध्यान में रखा जाए। शमन कार्यों से महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभ हो सकते हैं, जैसे सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग से ग्रीनहाउस गैसों में कमी आएगी, और वायु गुणवत्ता में भी सुधार होगा। रिपोर्ट कहती है कि संसाधन-दक्षता, विशेष रूप से ऊर्जा दक्षता, से बेहतर प्रतिस्पर्धा और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं।

यह रिपोर्ट कार्बन कॉपी अंग्रेजी से साभार ली गयी है। इसका हिन्दी अनुवाद उत्कर्ष मिश्रा ने और संपादन हृदयेश जोशी ने किया है।

साल 2030 तक धरती की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिये विश्व को अपने सारे इमीशन (2010 की तुलना में) 45% कम करने होंगे।

वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2025-2030 के बीच अपने चरम पर होगा

यूएनएफसीसीसी की एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट कहती है कि उत्सर्जन में ज्यादातर कमी 2030-2050 के बीच आने की संभावना है, पहले नहीं।

मिस्र के शर्म-अल-शेख में सोमवार से शुरू हो रहे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में इस बात का आकलन भी होगा कि आखिर उन वादों से क्या हासिल हो रहा है जो दुनिया के तमाम देशों ने ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए किए हैं। इन राष्ट्रीय वादों या संकल्पों को तकनीकी भाषा में एनडीसी (नेशनली डिटर्माइंड कॉन्ट्रिब्यूशन) कहा जाता है।

शर्म-अल-शेख सम्मेलन से पहले जलवायु परिवर्तन पर वार्ता के लिये बने संयुक्त राष्ट्र के पैनल (UNFCCC) की रिपोर्ट आई है। इसे एनडीसी सिंथेसिस रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि तमाम देशों द्वारा मूल रूप से एनडीसी के जो संकल्प किए गए थे उनकी तुलना में, संशोधित योगदान अब उत्सर्जन में कटौती को 2025 में लगभग 3.8% तक और 2030 में 9.5% तक बढ़ाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं।

यहां यह जानना महत्वपूर्ण है कि साल 2030 तक धरती की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री से नीचे रखने के लिए विश्व को अपने सारे इमीशन (2010 की तुलना में) 45% कम करने होंगे। इस लिहाज़ से वर्तमान एनडीसी का पालन हो भी जाए तो भी यह ज़रूरी लक्ष्य से काफी पीछे है।

रिपोर्ट कहती है कि वर्तमान एनडीसी के कारण वैश्विक उत्सर्जन 2030 से पहले चरम पर होगा, लेकिन फिर भी यह पेरिस समझौते की ऊष्मता सीमा को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कटौती से कम है ।

वर्तमान एनडीसी के कारण 2025 में कुल वैश्विक ग्रीनहाउस उत्सर्जन इस तरह होगा:

1990 में उत्सर्जन के स्तर से 53.7% अधिक

2010 के स्तर से 12.6% अधिक

2019 के स्तर से 1.6% अधिक

उपरोक्त ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन आंकड़ों में भूमि-उपयोग, भूमि-उपयोग बदलाव और वानिकी के (LULUCF) कारण उत्सर्जन पर प्रभाव शामिल नहीं है।

रिपोर्ट कहती है कि साल 2030 में उत्सर्जन में गिरावट तय है, जो 2019 के स्तर से थोड़ा कम होगा ।

उत्सर्जन में ज्यादातर कमी 2030-2050 के बीच आने की संभावना है, पहले नहीं। एक्सट्रीम वेदर की मार और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को देखते हुए जानकार सवाल उठा रहे हैं कि ग्लोबल वॉर्मिंग से लड़ने की यह मुहिम मानवता पर भारी पड़ सकती है।

दूरगामी लक्ष्यों से संकेत मिलता है कि (बड़ी अनिश्चितताओं का असर न हो तो) कुल जीएचजी उत्सर्जन स्तर 2019 की तुलना में 2050 में लगभग 64% कम हो सकता है।

कार्बन बजट की बात करें तो आईपीसीसी के अनुमानित 500 GtCO2eq (गीगाटन कार्बन डाइ ऑक्साइड के बराबर) के बजट का 86% इस दशक के अंत तक वर्तमान योजनाओं में समाप्त हो जाएगा। शेष 70 GtCO2eq, 2030 तक कुल वैश्विक उत्सर्जन के नवीनतम अनुमानों के हिसाब से 2 वर्षों के लिए भी काफी नहीं है।

कुछ सुधार हो रहे हैं, लेकिन यह रफ्तार धरती की तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस पर सीमित करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

मौजूदा नीतियों और लक्ष्यों के कारण 2100 तक धरती की तापमान वृद्धि कम से कम 2.1-2.9 डिग्री सेल्सियस के बीच होने का अनुमान है।