Newsletter - September 16, 2025

फोटो: रिद्धि टंडन

मौसमी अनिश्चितता के बीच एक विश्वसनीय पूर्व चेतावनी प्रणाली बनाने की जंग

कार्बनकॉपी की द्विभागीय श्रृंखला के पहले हिस्से में हृदयेश जोशी बता रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ते चरम मौसमी हालात से निपटने में भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) किन चुनौतियों का सामना कर रहा है, शुरुआती चेतावनियों में क्या खामियां हैं और तीव्र होती आपदाओं के खिलाफ मजबूत रक्षा तंत्र बनाने के लिए देश को क्या करना होगा।

हिमालय की धुंध से ढकी घाटियों में, जहां गांव नाज़ुक ढलानों पर बसे हैं और नदियां मानसून के प्रकोप से गरजती हैं, भारतीय मौसम विभाग (IMD) अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक से जूझ रहा है: अप्रत्याशित हो चुके मौसम की भविष्यवाणी करना। हर साल जून और सितंबर के बीच, हिमालयी राज्यों और उसके बाहर असामान्य रूप से भारी बारिश होती है, जिसके साथ अचानक बाढ़, भूस्खलन और तबाही आती है। हालांकि IMD — एक ऐसा संस्थान जिसने हाल ही में अपने अस्तित्व के 150 वर्ष पूरे किए हैं—देश का अग्रणी मौसम प्रहरी रहा है, लेकिन इन संवेदनशील क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता और समय का अनुमान लगाने में विफल रहने के लिए इसे बार-बार आलोचना का सामना भी करना पड़ा है।

जलवायु परिवर्तन ने इस काम को और भी कठिन बना दिया है। बदलते वर्षा चक्र, गर्म हवाएं और बदलते मानसून पैटर्न पारंपरिक पूर्वानुमान मॉडलों को लगातार अविश्वसनीय बना रहे हैं। आईएमडी के मौजूदा रडार सिस्टम और मॉनिटरिंग नेटवर्क, भले ही विशाल हों, लेकिन पहाड़ों के अस्थिर माइक्रोक्लाइमेट को सटीक तरीके से नहीं पकड़ पाते, जहां एक भी बादल फटने की घटना से बड़ी आपदा आ सकती है। विशेषज्ञों का तर्क है कि विभाग को अपने पूर्वानुमान प्रणाली को तत्काल उन्नत करने की आवश्यकता है, जिसमें मॉर्डन सैटेलाइट मॉनिटरिंग को कठिन भौगौलिक भूभागों के लिए डिज़ाइन किए गए उच्च-रिज़ॉल्यूशन मॉडल के साथ तालमेल कर खड़ा किया जाये।

अनिश्चितता के खिलाफ इस लड़ाई में, तकनीकी आईएमडी की सबसे शक्तिशाली सहयोगी बन सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग बेहतर भविष्यवाणियों, बेहतर जोखिम मानचित्रण और शीघ्र चेतावनियों का वादा करते हैं – ऐसे उपकरण जो जलवायु चरम सीमाओं के बढ़ने पर लोगों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। सवाल यह है कि क्या आईएमडी भविष्य के तूफानों का सामना करने के लिए खुद को इतनी तेजी से नया रूप दे सकता है।

‘रिकॉर्ड बारिश वाला अगस्त: मानसून की तेज़ रफ़्तार‘

उत्तर-पश्चिम भारत ने इस साल असामान्य रूप से बारिश वाला कोर-मानसून (जून-अगस्त) झेला है, जिसकी पराकाष्ठा रिकॉर्ड अगस्त में हुई। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में अकेले अगस्त में 265 मिमी बारिश दर्ज की गई — जो 2001 के बाद से इस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा बारिश वाला अगस्त है — जिससे जून-अगस्त में 614.2 मिमी बारिश हुई, जो दीर्घावधि औसत (LPA) 484.9 मिमी से लगभग 27% ज़्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर, जून-अगस्त में 743.1 मिमी बारिश हुई, जो LPA से लगभग 6% ज़्यादा है और सितंबर के लिए भी चेतावनी जारी की गई है।

हिमाचल प्रदेश इस गंभीरता का प्रतीक है। राज्य में अगस्त में 431.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो इसके सामान्य 256.8 मिमी से 68% ज़्यादा है—जो 76 वर्षों (1949 के बाद से) में इसका सबसे ज़्यादा बारिश वाला अगस्त है। लगातार कई दिनों तक हुई भारी बारिश के कारण बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, एक हजार से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई और इस मौसम में मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है, जिससे यह स्पष्ट हो गया है कि किस प्रकार संतृप्त ढलानें तीव्र भूस्खलन को आपदाओं में बदल देती हैं।

उत्तराखंड में इस मौसम में औसत से ज़्यादा बारिश हुई है। अगस्त के मध्य तक, राज्य में लगभग 947.9 मिमी बारिश हुई थी, जो इसके 830.1 मिमी के एलपीए से लगभग 14% अधिक थी, और बाद में बंगाल की खाड़ी से नमी के एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से टकराने के कारण रेड अलर्ट जारी किया गया था। बादल फटने जैसी घटनाओं और मलबे के प्रवाह ने इस मौसम को प्रभावित किया है, यहां तक कि उन जिलों में भी जहां कुल मिलाकर “सामान्य” बारिश हुई है — यह दर्शाता है कि कैसे छोटी, तीव्र वर्षा की संभावनाएं तीव्र जलग्रहण क्षेत्रों को प्रभावित कर सकती हैं।

पंजाब में 25 वर्षों में सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त रहा, जहां 253.7 मिमी बारिश हुई, जो सामान्य से 74% अधिक थी, जिससे सतलुज, व्यास और रावी नदियां उफान पर आ गईं (हिंदुस्तान टाइम्स)। जम्मू-कश्मीर में, 17 अगस्त तक मौसमी बारिश लगभग सामान्य थी, उसके बाद अगस्त के अंत में आई बाढ़ ने 612 मिमी बारिश ला दी, जो सामान्य से 726% अधिक थी, जो 1950 के बाद से सबसे अधिक थी।

दक्षिण में, महाराष्ट्र का अगस्त ज़ोरदार रूप से सक्रिय रहा। राज्यव्यापी वर्षा लगभग 331.8 मिमी दर्ज की गई, जो सामान्य 280.2 मिमी से 18% अधिक है। अकेले मुंबई में अगस्त में लगभग 891 मिमी वर्षा दर्ज की गई — जो इसके दीर्घकालिक औसत 561 मिमी से काफ़ी अधिक है — और इस मौसम में कुल वर्षा 2,193 मिमी से अधिक हो गई, जो शहर के मौसमी मानक लगभग 2,102 मिमी से अधिक है। कोंकण-घाट गलियारे में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम की ओर बढ़ते निम्न दबाव के कारण बार-बार बहुत भारी से लेकर अत्यंत भारी वर्षा देखी गई।

इसका सार स्पष्ट है: मानसून और भू-आकृति के प्रभाव से गर्म होते वातावरण में अधिक नमी, पहाड़ी राज्यों और आसपास के मैदानी इलाकों में भारी बारिश के दिनों की आवृत्ति और तीव्रता दोनों को बढ़ा रही है। उत्तर-पश्चिम भारत में अगस्त की 265 मिमी बारिश (2001 के बाद से सबसे अधिक) इसका सांख्यिकीय संकेत है; हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, पंजाब भर में नदियों की बाढ़, जम्मू में देर से आई बाढ़ और मुंबई में शहरी बाढ़ का दबाव वास्तविक वास्तविकताएं हैं। आईएमडी द्वारा सितंबर में सामान्य से अधिक बारिश और संभावित रूप से मॉनसून की देरी से वापसी के संकेत के साथ, पहले से ही संतृप्त घाटियों पर जल विज्ञान संबंधी भार शरद ऋतु की शुरुआत तक बना रहेगा – जिससे पूरे क्षेत्र में तटबंधों, पहाड़ी सड़कों और आपातकालीन प्रतिक्रियाओं का परीक्षण होगा।

बादल फटने से परे: धीमी बारिश हिमालय को कमज़ोर कर रही है

हिमालय में होने वाली आपदाओं को अक्सर जल्दबाजी में “बादल फटना” कह दिया जाता है। हालांकि कुछ घटनाओं की व्याख्या इससे होती है, लेकिन विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि सभी विनाशलीलायें अचानक आने वाली मूसलाधार बारिश से नहीं होतीं। ऊंचे इलाकों में लंबे समय तक मध्यम बारिश देखी जा रही है, क्योंकि बादल उन क्षेत्रों में संघनित हो रहे हैं जो पहले शुष्क रहते आये हैं। विशेषज्ञ और मौसम विज्ञानी इस बदलाव को ऊपरी हिमालय में बढ़ते तापमान से जोड़ते हैं, जो जलवायु परिवर्तन का एक स्पष्ट संकेत है।

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्व सचिव माधवन राजीवन, जिन्होंने हाल ही में जलवायु वैज्ञानिक पार्थसारथी मुखोपाध्याय और अरिंदम चक्रवर्ती के साथ “दक्षिण एशियाई ग्रीष्मकालीन मानसून: प्रक्रियाएं, पूर्वानुमान और सामाजिक प्रभाव” रिपोर्ट का सह-लेखन किया है, इस बात पर ज़ोर देते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग पहले से ही वर्षा को नया रूप दे रही है। लंबे समय तक सूखे के बीच अब वर्षा के छोटे, तीव्र झोंके भी आ रहे हैं।

राजीवन ने कार्बनकॉपी को बताया, “ग्लोबल वार्मिंग के साथ, बढ़ती आर्द्रता वातावरण में अतिरिक्त नमी भर रही है। लेकिन यह गर्मी सूखे के दौर को भी बढ़ा देती है, जिससे बारिश तब तक रुकी रहती है जब तक आसमान अचानक, तेज़ बौछारों के रूप में बारिश नहीं कर देता।” उन्होंने आगे कहा, “इसका नतीजा एक खतरनाक पैटर्न है — बादल फटने और अचानक बाढ़ — जो अब भारत के पहाड़ों और मैदानों में दिखाई दे रही है।”

इसके अलावा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र बताते हैं कि कैसे बढ़ता तापमान वर्षा को तीव्र बनाता है। गर्म हवा अधिक नमी धारण कर सकती है, और प्रत्येक 1°C की वृद्धि के साथ, इसकी सापेक्ष आर्द्रता लगभग 7% बढ़ जाती है।

“यह संवहनीय और गहरे गरज वाले तूफ़ानों के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है। इसलिए जलवायु परिवर्तन के कारण, विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, भारी वर्षा की आवृत्ति और तीव्रता बढ़ रही है। बेशक, जगह-जगह भिन्नताएँ हैं, लेकिन समग्र प्रवृत्ति स्पष्ट है,” वे कहते हैं।

राजीवन आगे कहते हैं कि आंकड़े इस ट्रेन्ड का समर्थन करते हैं: “यदि आप वास्तव में पिछले सौ वर्षों के आँकड़ों को लें और अत्यधिक वर्षा या भारी वर्षा की घटनाओं का विश्लेषण करें, तो हमें एक व्यवस्थित प्रवृत्ति मिलती है कि अत्यधिक वर्षा की आवृत्ति बढ़ रही है। और यह हर जगह नहीं है। विशेष रूप से मध्य मैदानों, पश्चिमी तट और हिमालय की तलहटी में, ऐसी घटनाओं की आवृत्ति बढ़ रही है। इसका मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है।”

उच्च हिमालय में, स्थलाकृति के कारण जोखिम बढ़ जाता है। घाटियांतीव्र ऊर्ध्वाधर हैं और ढलानें नाज़ुक हिमोढ़ों पर टिकी हैं। यहां तक कि लंबे समय तक मध्यम वर्षा भी इस ढीली सामग्री को अत्यधिक संतृप्त कर सकती है, जिससे भूस्खलन और बाढ़ आ सकती है जो किसी भी बादल फटने जितनी विनाशकारी होती है।

भूविज्ञानी नवीन जुयाल बताते हैं: “कई सालों से, मुझे लगता था कि हिमालय अभी भी जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से कुछ दूर है। लेकिन इस क्षेत्र में हाल ही में हुई बड़े पैमाने की घटनाओं से पता चलता है कि तापमान वृद्धि अब हिमालय के दरवाज़े पर दस्तक दे रही है। जुलाई 2023 को 1,20,000 वर्षों में सबसे गर्म महीना दर्ज किया गया है, मुझे डर है कि हम 1.5°C के खतरनाक बिंदु के बहुत करीब पहुँच रहे हैं। एक बार यह सीमा पार हो जाने पर, ये परिवर्तन अपरिवर्तनीय हो जाएँगे, और नाज़ुक हिमालयी क्रायोस्फीयर को भारी तबाही का सामना करना पड़ सकता है।”

यह ऊँचाई-निर्भर तापन (EDW) नामक एक बड़ी घटना का हिस्सा है, जहां पर्वतीय क्षेत्र निचले इलाकों की तुलना में तेज़ी से गर्म होते हैं। EDW ग्लेशियरों के पीछे हटने को तेज़ करता है, गहरे रंग की चट्टानों को उजागर करता है जो अधिक ऊष्मा अवशोषित करती हैं, और वायुमंडल को अतिरिक्त नमी से भर देता है। ये परिवर्तन मिलकर अत्यधिक वर्षा को बढ़ा रहे हैं और हिमालयी क्रायोस्फीयर को अस्थिर कर रहे हैं।

कार्बनकॉपी को दिए एक साक्षात्कार में, महापात्रा ने बार-बार इस बात पर ज़ोर दिया कि हिमालय का पारिस्थितिकी तंत्र कितना नाज़ुक है—उन्होंने बताया कि 50 मिमी बारिश भी ढलानों को अस्थिर कर सकती है और भूस्खलन को बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने बताया कि जुलाई में, जब ग्लेशियर पिघलते हैं, तो ऊँचाई पर निर्भर तापमान वृद्धि जोखिम को नाटकीय रूप से बढ़ा देती है। इस पृष्ठभूमि में, एक मज़बूत पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी प्रणाली की आवश्यकता अब वैकल्पिक नहीं, बल्कि अनिवार्य है—न केवल हिमालय के लिए, बल्कि पूरे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जीवन और अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए भी।

क्या भारत की पूर्वानुमान एजेंसियां अत्यधिक वर्षा के साथ तालमेल बिठा पाएँगी?

भारत की तीव्र वर्षा और बाढ़ से निपटने की क्षमता दो एजेंसियों के प्रदर्शन पर निर्भर करती है: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और केंद्रीय जल आयोग (CWC)। दोनों ही देश की पूर्व चेतावनी और बाढ़ प्रबंधन संरचना के केंद्र में हैं। दोनों ने प्रगति की है। और दोनों ही गंभीर विश्वसनीयता की कमी का सामना कर रहे हैं।

हाल के वर्षों में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपनी पूर्वानुमान और पूर्व चेतावनी क्षमता को काफ़ी मज़बूत किया है। कभी व्यापक, अक्सर अस्पष्ट भविष्यवाणियों के लिए आलोचना का शिकार रही यह एजेंसी अब ज़्यादा सटीक, क्षेत्र-विशिष्ट अलर्ट जारी करती है जो मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप, एक्स और कॉमन अलर्ट प्रोटोकॉल के ज़रिए लाखों लोगों तक पहुँचते हैं।

इसकी सबसे बड़ी प्रगति तकनीक से हुई है: भारत पूर्वानुमान प्रणाली के तहत उच्च-रिज़ॉल्यूशन संख्यात्मक मॉडल, मिहिर, प्रत्यूष और अर्का जैसे सुपरकंप्यूटरों द्वारा समर्थित, मानसून की गतिशीलता का तेज़ और बेहतर अनुकरण संभव बनाते हैं। साथ ही, IMD ने अपने डॉपलर मौसम रडार नेटवर्क का विस्तार किया है, जिससे गरज और चक्रवातों की वास्तविक समय निगरानी में सुधार हुआ है। INSAT-3D और 3DR जैसे उपग्रह प्लेटफ़ॉर्म ने बादलों और वर्षा के आकलन को बेहतर बनाया है। ज़मीनी स्तर पर, स्वचालित मौसम केंद्रों और वर्षामापी यंत्रों का एक व्यापक नेटवर्क शहरों से लेकर दूरदराज के इलाकों तक, महत्वपूर्ण अवलोकन संबंधी कमियों को पूरा कर रहा है।

महापात्रा बताते हैं कि भारत चरम मौसम पूर्वानुमान को बेहतर बनाने के लिए रडार क्षमता को दोगुना कर रहा है—खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, जहां तूफ़ान तेज़ी से और अप्रत्याशित रूप से आते हैं।

वे कहते हैं: “2025-26 तक रडार कवरेज 37 से बढ़कर 73 स्थानों तक हो जाने—और 2026 तक 126 स्थानों तक पहुँचने का लक्ष्य रखने—के साथ, IMD गंभीर मौसम का पता लगाने की अपनी क्षमता को उसके शुरू होने से पहले ही बढ़ा रहा है। ये उन्नयन, बेहतर मॉडलिंग और तेज़ डेटा फ़ीड के साथ, पूर्वानुमानकर्ताओं और समुदायों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण लीड टाइम लाएँगे।”

फिर भी क्षमता हमेशा सटीकता में तब्दील नहीं होती। IMD बुलेटिन अक्सर व्यापक और अनिर्दिष्ट रहते हैं, जिनमें “उत्तर-पश्चिम भारत में भारी बारिश” का संकेत दिया जाता है, बजाय इसके कि यह बताया जाए कि कौन से ज़िले या नदी जलग्रहण क्षेत्र प्रभावित होंगे। यह अंतर महत्वपूर्ण है। यदि चेतावनी मानचित्र पूरे राज्यों को कवर करता है, तो स्थानीय प्रशासन राहत कार्य पहले से नहीं कर सकते या समुदायों को खाली नहीं करा सकते।

इसके अलावा, कई विस्तारित शहरी और पहाड़ी क्षेत्रों में अभी भी सघन निगरानी केंद्रों का अभाव है, जिससे बड़े अंधे क्षेत्र बने हुए हैं। एजेंसी ने वर्षा के कुल योग से प्रभाव-आधारित पूर्वानुमानों की ओर बदलाव की आवश्यकता को स्वीकार किया है, लेकिन इसे क्रियान्वित करना अभी भी प्रगति पर है।

आईएमडी को बार-बार पूर्वानुमान चूकने के कारण तीखी आलोचना का सामना करना पड़ा है — चाहे वह इस साल दिल्ली में “सुखद” मई की भविष्यवाणी करना हो या पिछले साल मुंबई में जुलाई में हुई बारिश को 42% कम आंकना हो। ऐसी चूकें अक्सर यूरोपीय या अमेरिकी एजेंसियों से तुलना को जन्म देती हैं, जहां पूर्वानुमानों को अधिक विश्वसनीय माना जाता है।

लेकिन वैज्ञानिक आगाह करते हैं कि यह समान अवसर नहीं है। यूरोप में मध्य-अक्षांशीय (मिड एल्टिट्यूड) मौसम प्रणालियां बेहतर ढंग से व्यवस्थित और ट्रैक करने में आसान हैं, जबकि भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु — जो हिमालय के ऊबड़-खाबड़ भूभाग के कारण और भी जटिल हो जाती है—सटीक भविष्यवाणी को कहीं अधिक जटिल बना देती है।

जैसा कि भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (आईआईटीएम) के पूर्व निदेशक डॉ. राघवन कृष्णन बताते हैं: “हमें याद रखना चाहिए कि यूरोप की तरह मध्य-अक्षांशीय मौसम का पूर्वानुमान उष्णकटिबंधीय मौसम की तुलना में आसान है। भारत ने चक्रवातों के पूर्वानुमान में बड़ी प्रगति की है, लेकिन हिमालय की चरम स्थितियांभू-भाग और उष्णकटिबंधीय प्रभावों के कारण कहीं अधिक जटिल हैं। जलवायु परिवर्तन भी इस क्षेत्र को ऐसी और अधिक घटनाओं के लिए पूर्व-निर्धारित कर रहा है। यहां चुनौती ज़्यादा बड़ी है, लेकिन आगे का रास्ता तकनीक, अनुसंधान और तैयारियों के संयोजन में निहित है।”

सीडब्ल्यूसी: सवाल रूल कर्व का

यदि आईएमडी की कमज़ोरी सटीकता है, तो सीडब्ल्यूसी की कमज़ोरी बांध प्रबंधन में पारदर्शिता है। आयोग नदी के प्रवाह की निगरानी करता है और जलाशय संचालन की देखरेख करता है, लेकिन उस पर बार-बार तालमेल का अभाव और बड़ी मात्रा में बांध से पानी छोड़ने की अनुमति देने का आरोप लगाया गया है जिससे नीचे की ओर बाढ़ बढ़ जाती है।

इस समस्या की जड़ सीडब्लूसी के रूल कर्व (नियम वक्र) में निहित है – मौसमी संचालन दिशानिर्देश जो यह निर्धारित करते हैं कि किसी बांध को कितना पानी रखना या छोड़ना चाहिए। व्यवहार में, ये वक्र या तो पुराने हो चुके हैं, ठीक से लागू नहीं होते हैं, या जनता से छिपाए जाते हैं। पंजाब में 2025 की बाढ़ ने इस बहस को फिर से छेड़ दिया, विशेषज्ञों ने भाखड़ा, पौंग और रंजीत सागर बांधों से लगभग एक साथ पानी छोड़े जाने की ओर इशारा किया जिससे जिलों में जलभराव और भी बदतर हो गया। 2018 की केरल बाढ़ के बाद भी इसी तरह के सवाल उठाए गए थे, जब अचानक पानी छोड़ा जाना चरम वर्षा के साथ हुआ था। नियम वक्रों का सख्ती से पालन और जलाशय के स्तर के वास्तविक समय के खुलासे के बिना, सीडब्ल्यूसी को बाढ़ प्रबंधक के बजाय बाढ़ बढ़ाने वाले के रूप में देखा जाने का खतरा है।

बाढ़ की गंभीरता पर आलोचना के बावजूद, केंद्रीय जल आयोग और यां प्राधिकरण लगातार किसी भी कुप्रबंधन से इनकार करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, बीबीएमबी के अध्यक्ष मनोज त्रिपाठी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भाखड़ा और पौंग जलाशयों ने बाढ़ को नियंत्रित करने में एक सुरक्षात्मक भूमिका निभाई है, और तर्क दिया कि “अगर ये न होते, तो इस मौसम में असाधारण जल प्रवाह के तहत पंजाब को जून की शुरुआत में ही बाढ़ का सामना करना पड़ता”। इसी तरह, केरल में 2018 में आई भीषण बाढ़ के बाद, तत्कालीन जल संसाधन मंत्री मैथ्यू थॉमस ने सीडब्ल्यूसी के निष्कर्षों का हवाला देते हुए कहा था कि अत्यधिक वर्षा – बांध का कुप्रबंधन नहीं – इसके लिए जिम्मेदार थी, क्योंकि बारिश किसी भी बांध की बाढ़ को कम करने की क्षमता से कहीं अधिक थी।

आईएमडी और केंद्रीय जल आयोग के बीच बेहतर समन्वय बाढ़ और सूखे से होने वाले नुकसान को तेज़ी से कम कर सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आईएमडी के वर्षा पूर्वानुमानों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए और केंद्रीय जल आयोग उन्हें अद्यतन और अच्छी तरह से लागू किए गए नियम वक्रों में शामिल करे, तो बाढ़ और पानी की कमी दोनों को कम किया जा सकता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (जिसके अधीन आईएमडी कार्य करता है) के पूर्व सचिव डॉ. माधवन राजीवन कहते हैं, “इस देश में बाढ़ की चेतावनियों के लिए सीडब्ल्यूसी ज़िम्मेदार है, जबकि आईएमडी ऐसी चेतावनियों के लिए आवश्यक वर्षा पूर्वानुमान प्रदान करता है। इसके बाद सीडब्ल्यूसी यह अनुमान लगाता है कि नदियों में कितना पानी बहेगा और जलस्तर कितना बढ़ेगा। लेकिन मेरी समझ से, वे अभी भी पुराने अनुभवजन्य तरीकों पर ही निर्भर हैं, भले ही अब बेहतर पूर्वानुमान तकनीकें उपलब्ध हैं। मैं सीडब्ल्यूसी को दोष नहीं दे रहा, लेकिन उनकी प्रणालियों और आईएमडी के अपने तरीकों, दोनों में सुधार की स्पष्ट गुंजाइश है।”

भारत के मौसम पूर्वानुमानों में एआई का समावेश

आईएमडी अभी भी अपने पूर्वानुमानों के लिए सुपरकंप्यूटरों और सघन अवलोकन नेटवर्क द्वारा संचालित भौतिकी-आधारित संख्यात्मक मौसम पूर्वानुमान (एनडब्ल्यूपी) प्रणालियों पर निर्भर करता है। लेकिन विभाग ने एआई-संचालित चक्रवात ट्रैकिंग और तीव्रता अनुमान से लेकर स्थानीय स्तर के नाउकास्टिंग टूल तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का भी उपयोग शुरू कर दिया है – जो विशुद्ध रूप से भौतिक मॉडलों से हाइब्रिड, डेटा-संचालित पूर्वानुमान की ओर बदलाव का प्रतीक है।

राजीवन ने तेज़ और व्यापक मौसम पूर्वानुमानों के लिए एआई के उपयोग का स्वागत किया। गूगल के ग्राफकास्ट मॉडल जैसे उदाहरणों का हवाला देते हुए, उन्होंने तर्क दिया कि उन्नत तकनीक सटीकता को काफी बढ़ा सकती है।

राजीवन ने कहा, “ग्राफकास्ट एक छोटे कंप्यूटर पर भी चल सकता है। इसके लिए उन विशाल मशीनों की आवश्यकता नहीं है जिन पर आईएमडी आज निर्भर करता है। यही इसे उपयोगी बनाता है, क्योंकि एआई मॉडल हमारे भौतिक मॉडलों के पूरक और उन्हें मजबूत बना सकते हैं।”

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने इस बात पर ज़ोर दिया कि विभाग के मौसम रिकॉर्ड का विशाल संग्रह शक्तिशाली एआई सिस्टम बनाने में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि अन्य देशों की तरह, भारत भी इस तकनीक का उपयोग करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

“आईएमडी एक 150 साल पुराना संस्थान है जिसके पास एक विशाल डिजिटल डेटाबेस है,” महापात्र ने कहा। “हमारे पास 1901 से लेकर अब तक के मौसम संबंधी रिकॉर्ड हैं, जो सभी डिजिटल हैं। एआई अनिवार्य रूप से डेटा-संचालित है—तो हमें सूचना और वैज्ञानिक ज्ञान के इस खजाने का उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए? आईएमडी ऐसे कार्यों के लिए एक बेहतरीन प्रयोगशाला हो सकता है, और हम एआई मॉडल विकसित करने के लिए आईआईटी, आईआईआईटी और अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साझेदारी कर रहे हैं।”

स्पष्ट रूप से, भारत में गहराता वर्षा संकट जितना विज्ञान से जुड़ा है, उतना ही शासन और प्रबंधन से भी जुड़ा है। गर्म होती जलवायु चरम सीमाओं को बढ़ा रही है, लेकिन बेहतर पूर्वानुमान, बेहतर यां प्रबंधन और मज़बूत समन्वय जोखिम को लचीलेपन में बदल सकते हैं। एआई उपकरणों, विस्तारित रडार नेटवर्क और एक सदी के मौसम संबंधी आंकड़ों के साथ, अब सवाल यह है कि क्या भारत चेतावनियों को बचाए गए जीवन और सुरक्षित भविष्य में बदलने के लिए पर्याप्त तेज़ी से कार्य कर सकता है।

अगली रिपोर्ट में:

हम मौसम पूर्वानुमान में निजी क्षेत्र की भूमिका पर प्रकाश डालेंगे—इस बात की जाँच करेंगे कि निजी क्षेत्र आईएमडी के साथ कैसे सहयोग कर सकते हैं और बाज़ार और अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए इसका क्या अर्थ है।

फोटो: @NDRFHQ/X

उत्तराखंड में बारिश का कहर, 15 जानें गईं; हिमाचल में अबतक 400 से अधिक की मौत

उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन से तबाही मची हुई है। उत्तराखंड में सोमवार को देर रात हुई मूसलाधार बारिश से देहरादून, नैनीताल और पिथौरागढ़ में 15 लोगों की मौत हो गई, 16 लापता हैं जबकि करीब 900 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। राज्य में कई नदियां उफान पर हैं और कई पुल और सड़कें बह गए हैं।

हिमाचल प्रदेश में मंडी और शिमला सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। मंडी में एक मकान ढहने से तीन लोगों की मौत हुई और दर्जनों बसें व दुकानें बह गईं। शिमला में 142 मिमी बारिश से भूस्खलन हुआ, जिससे कई वाहन दब गए। अब तक राज्य में 417 लोगों की जान जा चुकी है और 45 लापता हैं।

पंजाब में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। राज्य में कम से कम 56 लोगों की मौत हुई है और सरकार ने किसानों को मुआवजा और ऋण राहत देने का ऐलान किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि इस साल पश्चिमी विक्षोभ और मानसूनी हवाओं की टकराहट ने बारिश को और भी तीव्र बना दिया है, जिससे आपदाओं का खतरा बढ़ा है।

कृत्रिम रूप से ग्लोबल वार्मिंग रोकने के प्रयास खतरनाक: वैज्ञानिक

वैज्ञानिकों ने आर्कटिक और अंटार्कटिक के पर्यावरण से छेड़छाड़ कर जलवायु परिवर्तन से निपटने की योजनाओं को खतरनाक और अव्यावहारिक करार दिया है। फ्रंटियर्स इन साइंस में प्रकाशित एक नए आकलन में 40 से अधिक पोलर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि इस “जियोइंजीनियरिंग” से गंभीर पर्यावरणीय नुकसान हो सकता है।

वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरह के प्रयास ग्लोबल वार्मिंग कम करने के वास्तविक उपाय, जैसे जीवाश्म ईंधन का प्रयोग खत्म करने की दिशा से ध्यान भटका सकते हैं। अध्ययन के अनुसार समुद्री बर्फ को कृत्रिम रूप से मोटा करना या वायुमंडल में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल छोड़ने जैसी तकनीकें कारगर नहीं हैं।

वैज्ञानिकों ने ज़ोर देकर कहा कि वैश्विक तापन रोकने का एकमात्र भरोसेमंद तरीका नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करना है।

मानसून पैटर्न पर इंसानी गतिविधियों का गहरा असर: शोध

आईआईटी मद्रास के नेतृत्व में किए एक नए अध्ययन से पता चला है कि इंसानी उत्सर्जन हवा में मौजूद सूक्ष्म कणों (एयरोसॉल्स) को गहराई से प्रभावित करता है। गौरतलब है कि यह वही कण हैं जो बादल और बारिश बनने की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाते हैं। अध्ययन में पाया गया कि हवा में मौजूद यह कण इंसानी गतिविधियों के कारण तेजी से बदलते हैं। खास तौर पर क्लाउड कंडेन्सेशन न्यूक्लिआई (सीसीएन) की संख्या लॉकडाउन के बाद 80 से 250 फीसदी तक बढ़ गई। सीसीएन वह कण हैं जिनपर जलवाष्प जमा होकर बादल बनते हैं। इसका मुख्य कारण था नए कणों का तेजी से बनना।

लॉकडाउन के दौरान जब प्रदूषण घटा और फिर धीरे-धीरे इंसानी गतिविधियां शुरू हुईं, तो इंसानी उत्सर्जन के साथ ही नए कण बड़ी मात्रा में बनने लगे और उन्होंने बादलों के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित किया। यह दर्शाता है कि इंसानी गतिविधियां जलवायु प्रणाली पर सीधा असर डालती हैं। लॉकडाउन के बाद साफ समुद्री हवा की जगह प्रदूषित जमीनी हवा का हावी होना बताता है कि मानव गतिविधियों और एयरोसॉल्स का रिश्ता कितना जटिल है।

विशेषज्ञों के मुताबिक यह खोज बेहद अहम है, क्योंकि अब तक जलवायु मॉडल मुख्य रूप से कंप्यूटर सिमुलेशन पर आधारित रहे हैं। यह अध्ययन असली आंकड़े उपलब्ध कराता है, जो इन मॉडलों को और सटीक बना सकते हैं और भविष्यवाणियों में अनिश्चितता को घटा सकते हैं। इससे मौसम और जलवायु को बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलेगी।

दिल्ली में अतिरिक्त मौतों का कारण बढ़ता तापमान: रिपोर्ट

ग्रीनपीस इंडिया ने एक रिपोर्ट में जून से अगस्त के दौरान दिल्ली में होनेवाली अतिरिक्त मौतों को बढ़ते तापमान और लू से जोड़ा है। अध्ययन के अनुसार 2015-2024 के दौरान इन महीनों में लगातार उच्च ‘यूनिवर्सल थर्मल क्लाइमेट इंडेक्स’ दर्ज हुआ है, जिससे लंबे समय तक हीट स्ट्रेस बना रहता है।

रिपोर्ट में बताया गया कि 2019 में मौतों का आंकड़ा 5,341 था जो 2022-24 में बढ़कर 11,819 तक पहुंच गया। 2024 में केवल 11-19 जून के बीच 192 बेघर लोग हीट स्ट्रोक से मरे, जो दो दशकों में सबसे ज़्यादा है।

क्लाइमेट चेंज के कारण डेंगू के 46 लाख अतिरिक्त मामले

एक नए अध्ययन में खुलासा हुआ है कि जलवायु परिवर्तन से बढ़ते तापमान के कारण एशिया और अमेरिका में डेंगू संक्रमण के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज में प्रकाशित शोध के अनुसार 1995 से 2014 के बीच दर्ज डेंगू मामलों में लगभग 18% का संबंध जलवायु परिवर्तन से था। अध्ययन में कहा गया कि इससे हर साल लगभग 46 लाख अतिरिक्त मामले सामने आ रहे हैं।

वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि 2050 तक डेंगू के मामलों में 25% तक वृद्धि हो सकती है। विशेषज्ञों ने इसे मानव स्वास्थ्य पर जलवायु परिवर्तन का स्पष्ट प्रभाव बताया है।

फोटो: Zoltan Matuska/Pixabay

भारत में एसी से होनेवाला उत्सर्जन पंहुचा कारों के बराबर: सर्वे

एक नए सर्वे में चेतावनी दी गई है कि 2030 तक एयर कंडीशनर (एसी) भारत का सबसे बड़ा ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाला उपकरण बन जाएगा। दिल्ली-स्थित थिंकटैंक आइ-फॉरेस्ट (iFOREST) की रिपोर्ट के अनुसार, 2035 तक एसी से होने वाला कुल उत्सर्जन दोगुने से अधिक बढ़कर 329 मिलियन टन CO2e तक पहुंच जाएगा। सर्वे में पाया गया कि केवल 2024 में ही एसी से 156 मिलियन टन CO2e उत्सर्जित हुआ, जो देश की सभी यात्री कारों के बराबर है।

इनमें से 52 मिलियन टन उत्सर्जन रेफ्रिजरेंट लीकेज से हुआ। आइ-फॉरेस्ट ने रेफ्रिजरेंट पर कड़ी निगरानी, राष्ट्रीय डेटाबेस और विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी लागू करने की सिफारिश की है। संस्था का मानना है कि इससे अगले दशक में 500-650 मिलियन टन उत्सर्जन रोका जा सकता है और उपभोक्ताओं को 10 अरब डॉलर तक की बचत होगी।

भारत में एसी की संख्या 2024 के 6.2 करोड़ से बढ़कर 2035 तक 24.5 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है। सर्वेक्षण के अनुसार, 40% एसी हर साल रीफिल कराए जाते हैं जबकि यह आदर्श रूप से हर पांच साल में होना चाहिए। अकेले 2024 में उपभोक्ताओं ने 7,000 करोड़ रुपए रेफ्रिजरेंट रीफिल पर खर्च किए, जो 2035 तक चार गुना बढ़ सकता है।

1980 के स्तर पर लौटने की राह पर ओजोन परत: डब्ल्यूएमओ

विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) की नई रिपोर्ट के अनुसार, पृथ्वी की सुरक्षात्मक ओज़ोन परत इस सदी के मध्य तक 1980 के दशक के स्तर पर लौटने की राह पर है। 2024 में अंटार्कटिका के ओज़ोन छिद्र का आकार पिछले वर्षों की तुलना में कम रहा। ओज़ोन बुलेटिन 2024 में कहा गया कि इस साल प्राकृतिक कारकों की वजह से क्षरण कम हुआ है, लेकिन दीर्घकालिक सुधार वैश्विक सहयोग की सफलता को दर्शाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 99% हानिकारक रसायनों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा चुका है। रिपोर्ट के अनुसार, परत की बहाली से कैंसर और इकोलॉजिकल नुकसान का खतरा घटेगा।

नेट-जीरो उत्सर्जन के लिए 2070 तक 10 ट्रिलियन डॉलर जरूरी: भारत

केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि फाइनेंस क्लाइमेट एक्शन के लिए ‘निर्णायक’ है और विकसित देशों की यह नैतिक जिम्मेदारी है कि वे ग्लोबल साउथ अर्थव्यवस्थाओं को उत्सर्जन कम करने में सहयोग दें।

फिक्की द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यादव ने कहा कि भारत को 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए 10 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की आवश्यकता होगी। उन्होंने वैश्विक फाइनेंस सिस्टम से अपील की कि वे निजी पूंजी उपलब्ध कराने के लिए कदम उठाएं और पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुनिश्चित करें। यादव ने कहा कि केवल सार्वजनिक वित्त से इतनी बड़ी चुनौती का सामना करना संभव नहीं है।

कॉप30: इस महीने जारी हो सकते हैं भारत, चीन के एनडीसी

ब्राज़ील में इस साल होने वाले कॉप30 शिखर सम्मेलन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी एना टोनी ने कहा है कि भारत, चीन, यूरोपीय संघ और लैटिन अमेरिकी देशों की राष्ट्रीय जलवायु योजनाएं, यानि नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन्स (एनडीसी) इस महीने के अंत तक घोषित होने की संभावना है। अब तक केवल 29 देशों ने ही अपने संशोधित एनडीसी प्रस्तुत किए हैं।

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु प्रमुख ने 24 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाले उच्च-स्तरीय विशेष कार्यक्रम में देशों से अपने क्लाइमेट एक्शन प्लान प्रस्तुत करने का आह्वान किया है।

टोनी और कॉप30 अध्यक्ष आंद्रे अरान्हा कोर्या डो लागो ने हाल ही में भारत के कई अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय और नीति आयोग के साथ हुई चर्चाएं बेहद सकारात्मक रहीं। इसमें क्लाइमेट फाइनेंस, अनुकूलन और ऊर्जा क्षेत्र पर भारत-ब्राज़ील सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श हुआ। टोनी ने कहा कि भारतीय अधिकारियों के साथ ब्राज़ील का एनडीसी भी साझा किया गया।

फोटो: Sachin Mittal/Pixabay

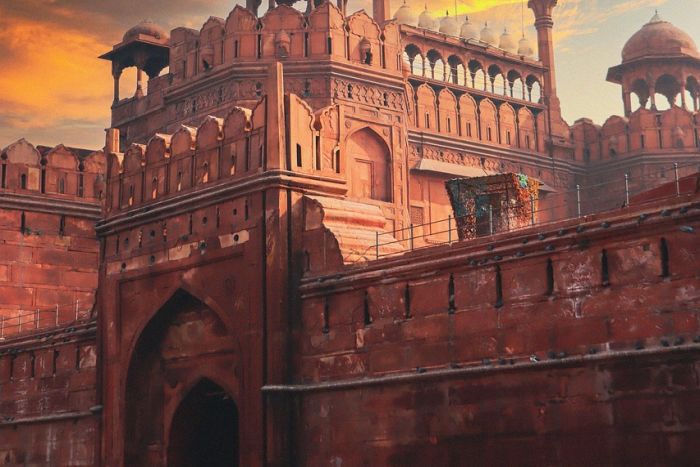

वायु प्रदूषण से काली पड़ रही लाल किले की दीवारें: शोध

दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला वायु प्रदूषण से गंभीर रूप से प्रभावित हो रहा है। भारत और इटली के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि बढ़ते प्रदूषण से किले की लाल बलुआ पत्थर की दीवारें झर रही हैं, नक्काशियां मिट रही हैं और सतह पर काली परत जम रही है।

यह परतें ट्रैफिक, फैक्ट्रियों, धूल और जीवाश्म ईंधन से निकलने वाले उत्सर्जन के कारण बन रही हैं। इनमें सीसा, जस्ता, क्रोमियम और तांबा जैसी भारी धातुएं भी पाई गईं, जो पत्थरों को तेजी से कमजोर करती हैं।

2021 से 2023 तक किले के आसपास पीएम10, पीएम2.5 और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के स्तर लगातार मानक से ऊपर रहे। वैज्ञानिकों ने चेताया कि इससे किले की संरचना को गंभीर खतरा है। उनका सुझाव है कि समय रहते काली परत की सफाई, सुरक्षात्मक परत का उपयोग और नियमित रखरखाव से नुकसान की गति को धीमा किया जा सकता है।

दिल्ली की बस्तियों से गुजरती ट्रेनों का शोर सीमा से 85% तक अधिक

दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में ट्रेनों का ध्वनि प्रदूषण गंभीर खतरा बन गया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) और सीएसआईआर- सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि शोर का स्तर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सीमा से 85 प्रतिशत तक अधिक है।

शोधकर्ताओं ने 14 स्थानों पर 1,057 बार ट्रेनों के गुजरने की निगरानी की। अध्ययन में मालगाड़ियों को सबसे बड़ा प्रदूषक पाया गया, जिनके शोर का औसत स्तर 100.1 डेसिबल रहा, जबकि रिहायशी इलाकों के लिए सीपीसीबी की सीमा 55 डेसिबल है। इलेक्ट्रिक एक्सप्रेस ट्रेनों का औसत स्तर 91.8 डेसिबल दर्ज किया गया।

पटेल नगर रेलवे स्टेशन पर शोर का स्तर 120 डेसिबल तक पहुंच गया, जो चेनसॉ के पास खड़े होने के बराबर है। शोध दल का नेतृत्व कर रहे डीटीयू के पर्यावरण विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर राजीव मिश्रा ने चेतावनी दी कि यह दिल्ली की बस्तियों में एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की ओर इशारा है।

हिमाचल में नदियों को प्रदूषित करने पर सरकारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर जुर्माना

हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य की नदियों को प्रदूषित करने के आरोप में 12 सरकारी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर 2.82 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट में बताया कि बोर्ड के अनुसार ये प्लांट्स जल शक्ति विभाग, शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड और भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड द्वारा संचालित किए जा रहे थे।

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने राज्य सरकार से यह भी कहा है कि वह पूरे प्रदेश में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को जोड़ने वाले सीवर नेटवर्क की स्थिति की जानकारी सार्वजनिक करे।

उत्तर भारत के शहर ग्रामीण इलाकों से अधिक स्वच्छ, दक्षिण में पैटर्न उलटा

एक नए अध्ययन में पाया गया है कि उत्तर भारत के शहरों में एरोसोल प्रदूषण आसपास के गांवों की तुलना में कम है, जबकि दक्षिण भारत में इसका उलटा पैटर्न देखा गया — यहां शहरों की हवा ग्रामीण इलाकों से ज्यादा प्रदूषित है। अध्ययन के अनुसार यह अंतर शहरों और उनके भौगोलिक-जलवायु परिवेश के परस्पर प्रभाव के कारण पैदा होता है, जो प्रदूषकों के फैलाव को प्रभावित करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि शहरों में हरित आवरण घटने और कंक्रीट संरचनाएं बढ़ने से अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव बनता है। ऐसे में प्रदूषक फंस जाते हैं और ‘अर्बन पॉल्यूशन आइलैंड्स’ का रूप ले लेते हैं। एरोसोल यानी पार्टिकुलेट मैटर सांस के जरिए शरीर में प्रवेश कर गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है।

फोटो: Sebastian Ganso/Pixabay

दुनिया में रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापना, भारत ने अमेरिका को पछाड़ा

लंदन स्थित थिंक टैंक एंबर के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार जनवरी से जून 2025 के बीच विश्वभर में 380 गीगावाट नई सौर क्षमता जोड़ी गई, जो अब तक का वैश्विक रिकॉर्ड है। यह वृद्धि 2024 में इसी अवधि की तुलना में 64% अधिक है। पिछले वर्ष 350 गीगावाट का आकड़ा सितंबर में पार हुआ था, जबकि इस वर्ष यह उपलब्धि तीन महीने पहले ही हासिल हो गई।

सौर ऊर्जा उत्पादन दुनिया का सबसे तेज़ी से बढ़ता स्रोत बन गया है। 2024 में वैश्विक सौर उत्पादन 28% बढ़ा, जो अन्य किसी भी ऊर्जा स्रोत से अधिक था। चीन इसमें सबसे आगे रहा और उसने वैश्विक कुल का 67% अकेले जोड़ा।

भारत ने 24 गीगावॉट जोड़कर दूसरा स्थान हासिल किया और पहली बार अमेरिका (21 गीगावॉट) को पीछे छोड़ा। विशेषज्ञों का कहना है कि नई नीतियों के लागू होने से आगे रफ़्तार धीमी हो सकती है, लेकिन 2025 की कुल वृद्धि 2024 से अधिक रहने की उम्मीद है।

रूफटॉप सोलर क्षमता में 158% की वृद्धि

भारत ने 2025 की पहली छमाही में 2.8 गीगावाट की रूफटॉप सोलर क्षमता भी जोड़ी है। यह पिछले साल के मुकाबले 158% की वृद्धि है। मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, पहली छमाही में इस वृद्धि के प्रमुख कारण हैं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लंबित पंजीकरणों का निपटारा, नई प्रणालियों की कमिशनिंग और पीएम सूर्य घर पोर्टल में सुधार।

2025 की दूसरी तिमाही में गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन में अग्रणी भूमिका निभाई।

अक्षय ऊर्जा घटकों पर जीएसटी में भारी कटौती

जीएसटी कॉउंसिल ने देश में स्वच्छ ऊर्जा ट्रांज़िशन को तेज करने के लिए ऊर्जा क्षेत्र पर टैक्स संरचना में बदलाव किया है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, सोलर सेल, पवन चक्की उपकरण और बायोगैस प्लांट जैसे नवीकरणीय ऊर्जा घटकों पर टैक्स दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि कोयला और लिग्नाइट पर दर 5% से बढ़ाकर 18% कर दी गई है।

इस कदम का उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा को अधिक सुलभ और प्रतिस्पर्धी बनाना है, साथ ही जीवाश्म ईंधन के उपयोग को धीरे-धीरे हतोत्साहित करना है।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने आधिकारिक नोटिफिकेशन में कहा कि यह संशोधन चीन से सोलर मॉड्यूल आयात पर भारत की निर्भरता कम करने के लिए डिजाइन किया गया है।

मॉड्यूल, सेल के बाद अब सोलर वेफर के लिए भी जारी होगी एएलएमएम सूची

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने घरेलू सोलर उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए 1 जून 2028 से मॉडलों और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) में स्वदेशी सोलर वेफर का उपयोग अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है। मेरकॉम इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, इस ड्राफ्ट संशोधन के तहत वेफर के लिए एएलएमएम सूची (लिस्ट)-III बनाई जाएगी, जैसे कि पहले सोलर मॉड्यूल और सेल्स के लिए लिस्ट-I और लिस्ट-II बनाई गई थी।

संशोधन के अनुसार, एएलएमएम में शामिल सभी परियोजनाओं को मॉड्यूल्स लिस्ट-I से और सेल्स लिस्ट-II से लेना अनिवार्य होगा, और इन सेल्स में वेफर लिस्ट-III से ही उपयोग किए जाएंगे। वेफर के लिए एएलएमएम तभी जारी होगा जब इसमें कम से कम तीन स्वतंत्र वेफर निर्माण इकाइयां हों और कुल वार्षिक उत्पादन क्षमता 15 गीगावाट तक हो।

फोटो: Paul Brennan/Pixabay

हाई कोर्ट के आदेश के बाद लंबित ईवी सब्सिडी का भुगतान करेगी दिल्ली सरकार

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) की लंबित सब्सिडी का भुगतान शुरू करने जा रही है। परिवहन विभाग लगभग 140 करोड़ रुपये की बकाया राशि के निपटारे के लिए सभी आवेदन सत्यापित करेगा। अधिकारियों के अनुसार, इसके लिए एक विशेष पोर्टल भी तैयार किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने 3 सितंबर के आदेश में सरकार को ग्राहकों को दी जाने वाली सब्सिडी तुरंत वितरित करने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि प्रक्रियागत अड़चनों को भुगतान में देरी का बहाना नहीं बनाया जा सकता।

पीटीआई ने विभाग के अधिकारियों के हवाले से बताया कि लाभार्थियों की पहचान शुरू हो चुकी है। अगस्त 2020 में लागू ईवी नीति के तहत अब तक 2.19 लाख वाहनों को टैक्स छूट और 177 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है। मौजूदा नीति मार्च 2026 तक बढ़ाई गई है और नई नीति पर विचार जारी है।

भारत में पिछले साल बिके 10 लाख इलेक्ट्रिक वाहन

केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में वित्त वर्ष 2024-25 में दस लाख से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन बिके। फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (FADA) द्वारा आयोजित ऑटो रिटेल कॉन्क्लेव को दिए गए एक वीडियो संदेश में केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एच डी कुमारस्वामी ने यह जानकारी दी।

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि भारत का इलेक्ट्रिक मोबिलिटी बाजार दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। उनके अनुसार, इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों की बिक्री में 21 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि तिपहिया वाहनों में यह वृद्धि 57 प्रतिशत रही।

कश्मीर में ईवी छोड़ रहे किसान, माइलेज में 50% तक की गिरावट

ठंडे मौसम में इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी माइलेज कम हो रही है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड की एक नई रिपोर्ट के अनुसार, कश्मीर में यह स्थिति स्पष्ट दिखाई दे रही है, जहां किसान चीनी निर्मित ईवी छोड़ रहे हैं क्योंकि ठंड में उनकी माइलेज घट रही है। माइलेज में 50 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई है।

अमेरिका में किए गए परीक्षण बताते हैं कि अत्यधिक ठंड में ईवी बैटरियों की माइलेज औसतन 20 प्रतिशत घटती है, जबकि कुछ मामलों में यह गिरावट 40 प्रतिशत तक पहुंची। नॉर्वे और चीन जैसे देशों ने इस समस्या के समाधान के लिए तकनीक विकसित की है, लेकिन ये आम बाजार में अभी उपलब्ध नहीं हैं।

चीनी प्रतिबंध से निपटने के लिए भारतीय कंपनी ने विकसित की नई तकनीक

चीन द्वारा बैटरियों के निर्माण और ईवी मोटर्स के परीक्षण में इस्तेमाल होने वाले महत्वपूर्ण खनिजों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से भारत के ईवी उद्योग को बड़ा झटका लगा है। हालांकि, इससे स्टर्लिंग जीटेक ई-मोबिलिटी जैसी कंपनियों के लिए अवसर भी पैदा किए हैं, जिन्होंने ईवी मोटर्स के परीक्षण की एक अलग प्रक्रिया विकसित की है — जिसमें रेयर अर्थ मैग्नेट का उपयोग नहीं होता।

रॉयटर्स ने एक रिपोर्ट में बताया कि यह तकनीक पूरी तरह नई नहीं है, लेकिन कम प्रचलित है और रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए चीन पर निर्भरता कम करने में मदद कर सकती है। कंपनी के अनुसार, कई भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता इस तकनीक में रुचि दिखा रहे हैं और इसका उत्पादन एक साल के भीतर शुरू किया जा सकता है।

टैरिफ से बचने के लिए यूरोप में ईवी निर्मित करेगी बीवाईडी

दुनिया की शीर्ष ईवी निर्माता कंपनियों में से एक बीवाईडी अगले तीन वर्षों के भीतर यूरोप में सभी ईवी मॉडलों का स्थानीय स्तर पर उत्पादन करने की योजना बना रही है। रॉयटर्स ने कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से बताया कि इस कदम से चीनी ऑटो दिग्गज को यूरोपीय संघ के टैरिफ से बचने में मदद मिलेगी। साथ ही, बीवाईडी की प्लग-इन हाइब्रिड कारें निकट भविष्य में यूरोपीय बाजार में प्रभुत्व स्थापित कर सकेंगी।

फिलहाल बीवाईडी हंगरी में एक फैक्ट्री बना रही है, जबकि तुर्की में बनाई जा रही दूसरी फैक्ट्री का उत्पादन 2026 में शुरू होने की संभावना है।

फोटो: Pixabay

विमानों का उत्सर्जन कम करने के लिए सस्टेनेबल फ्यूल नीति बनाएगा भारत

अंतरराष्ट्रीय विमानन से होनेवाले उत्सर्जन पर कड़े नियम लागू होने के पहले भारत सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विकसित करने और वर्ष 2050 तक के लिए दीर्घकालिक रोडमैप तैयार करने जा रहा है। डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से होनेवाले उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक नेट-ज़ीरो लक्ष्य हासिल करने के लिए मिश्रण लक्ष्य तय किए हैं — 2027 तक 1 प्रतिशत, 2028 तक 2 प्रतिशत और 2030 तक 5 प्रतिशत।

यह पहल अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन (आईसीएओ) की कार्बन ऑफ़सेटिंग और रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन (CORSIA) के अनुरूप होगी, जो 2027 के बाद अनिवार्य हो जाएगी। भारत का लक्ष्य है कि वह हरित एविएशन फ्यूल के आपूर्तिकर्ता और उपभोक्ता दोनों के रूप में अपनी स्थिति सुदृढ़ करे।

भारत से यूरोप को डीज़ल निर्यात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर

भारत द्वारा यूरोप को डीज़ल निर्यात 11 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, जबकि यूरोपीय संघ (ईयू) अन्य देशों से रूसी कच्चे तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहा है। दी इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार, भारत ने पिछले महीने प्रतिदिन 2.6 लाख बैरल डीज़ल निर्यात किया, जो जुलाई की तुलना में 63 प्रतिशत अधिक है। आगामी प्रतिबंध के मद्देनज़र यूरोपीय खरीदार अभी भंडारण कर रहे हैं।

निर्यात किए गए लगभग सभी कार्गो भारत की सबसे बड़ी निजी रिफाइनरी रिलायंस इंडस्ट्रीज से थे। यूरोपीय संघ ने फरवरी 2023 से रूसी तेल के प्रत्यक्ष आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था और जनवरी 2026 से तीसरे देशों के माध्यम से होने वाले आयात पर भी प्रतिबंध लागू होगा।

अमेरिका में जीवाश्म ईंधन सब्सिडी 8 सालों में दोगुनी

संयुक्त राज्य अमेरिका हर साल जीवाश्म ईंधन उद्योग को 31 अरब डॉलर की सब्सिडी देता है। द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार यह आंकड़ा 2017 के बाद से दोगुने से भी अधिक हो गया है और संभवतः यह भी वास्तविक आंकड़े से कम है, क्योंकि सरकारी सहयोग से मिलने वाले वित्तीय लाभों का आकलन करना कठिन है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह की सब्सिडी डीकार्बनाइजेशन के प्रयासों में बड़ी बाधा बन सकती है, जबकि जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों से बचने के लिए यह बेहद जरूरी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैक्स-एंड-स्पेंड बिल से यह समस्या और गहरा सकती है, क्योंकि इसके तहत अगले दशक में हर साल अतिरिक्त 4 अरब डॉलर की सब्सिडी दिए जाने की संभावना है।